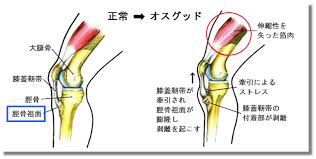

小学校高学年から高校生くらいまでの時期に膝下あたりに痛みが出る症状で「オスグッド・シュラッター病」というスポーツ障害があります。

発症時期は成長期に限定的で、接骨院でもよくみる疾患の一つです。

脛骨上部の大腿四頭筋付着部の脛骨粗面が膨らんで、押さえると痛みがあったり、膝を動かしたり衝撃を与えると痛むという特徴があります。 特に10歳~15歳くらいの頃に発症し、バレーボールやサッカー、バスケットなど走ったりジャンプしたりなど脚をよく使うスポーツをしている子供によくみられます。

スポーツを継続しながら経過を観察することも出来ますが、重症であれば安静にすることが必要です。

治療開始時に筋の柔軟性が低下していた人ほど運動療法による効果が高いです。

大腿四頭筋の柔軟性の改善により、早期のスポーツ復帰が可能となることが多いですが、柔軟性が高いのに痛みが残る場合は身体の使い方(使われ方)に問題があることもあります。

正しい動作(ヒップヒンジ等)で膝の前面にかかる負担を軽減させることが大切です。

柔軟性が高いのに症状が強い人は動作に問題があるのかもしれません。

インソールで動作を誘導するのも効果があります。

インソールとウエイトトレーニングを組み合わせると障害予防が期待できます。

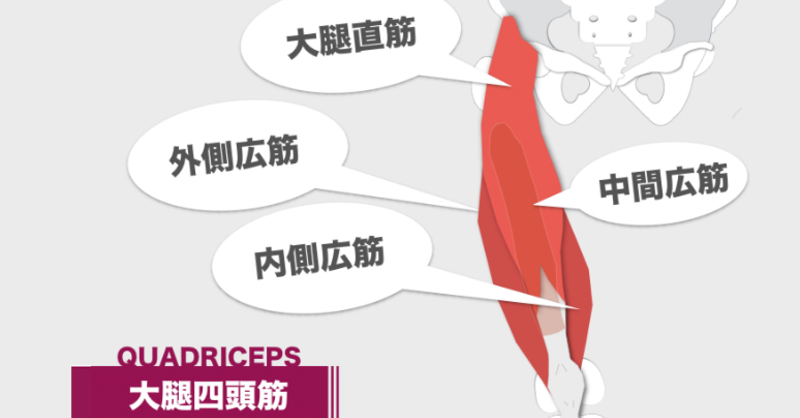

外側広筋は、大腿骨の後面の粗線外唇から起始し、膝蓋骨、膝蓋腱を介して脛骨粗面に停止します。

大腿骨の外側部を広く覆う大きな筋で、皆さんがハムストリングと思っている大腿後面の筋が外側広筋だったりします。

硬さの見方は、うつぶせに寝て膝同士をくっつけて膝を曲げて踵をお尻につけるテストをした際に、自然に膝が開いてきてしまう人や、膝を閉じたままだと踵がお尻につかないけど膝を開くと付く人は外側広筋の硬さが疑われます。

外側広筋が硬いと何がいけないかというと、膝の最終伸展で働く内側広筋という筋があるのですが、外側広筋が硬いと膝蓋骨(お皿)を外側に引っ張ってしまって内側広筋が頑張って働いても膝を伸ばす効率が悪くなってしまうのす。

膝が伸びるときの力が弱いということは、歩く時の不安定性にもつながるし、当然スポーツのパフォーマンスも落とします。

手順としては、内側広筋の筋機能のチェック⇔外側広筋の柔軟性のチェック→ストレッチング等→トレーニングとするのが良いでしょう。

トレーニング前のストレッチングは筋力が落ちちゃうんじゃないの?というのもありますが、力が伝わりにくい状態でトレーニングするのも問題なので、僕は整えてからのトレーニングをお勧めしています。

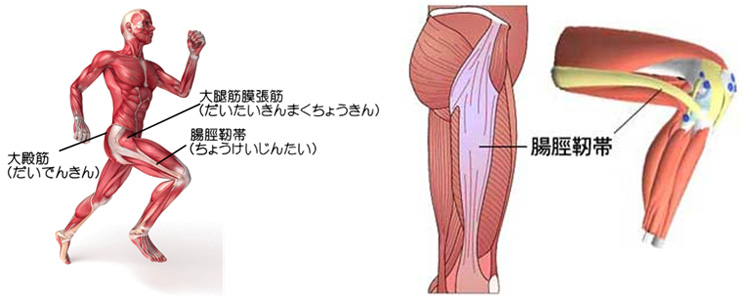

外側広筋は大腿筋膜張筋、大殿筋とも筋連結があるので併せてストレッチング等をするとよい結果がえられることが多いです。

高齢者が膝の痛いときに多いものに変形性膝関節症があります。

中年以降の年齢層ではX線検査をすれば25~40%の人に変形があるといわれています。

変形性膝関節症の主な病態は関節軟骨の摩耗や変性ですが、一次性のもの(外傷や感染などの既往がない)が大部分を占めます。

一次性の原因にはO脚などの変形に伴う関節に加わる外力の増加や、肥満、筋力低下などがあげられます。

繰り返しの外力により徐々に悪くなるものといえます。

膝関節の内側が痛い人の歩行の特徴に、立脚相で膝が外側に動揺して内反が強くなるlateral thrustがあります。

また、多くの患者に股関節の内旋制限があり、膝関節がその影響を受けて悪くなっているものもあります。

また下腿は外旋位を取るものが多くみられます。

ただし、すべてがそうとは限らないので、治療のアプローチも一人ひとり違ったものになります。

実は変形は治りません。

じゃあ一生痛いの?ってわけでもなくて変形があるせいで正常な関節運動にはなりにくいかもしれませんが、正常な関節運動に近づければ痛くなくなることもあるのでそれを目指します。

アプローチとしてですが膝だけを見ててはなかなか良くなりません。

上下の関節(足関節、股関節)、上半身など全身を見る必要があります。

歩行時に最初に地面に接地するのは踵です。

入りが不味ければその後に影響が出ます。

なのでまずは足。

その足を運んでくるのは反対側の足(脚)なのでそちらもみる必要があります。

ただ、なにせ荷重がかかる部位だし意識してどうこうなるものではないのでインソールを使うのが良いでしょう。

次に膝ですが、膝が伸びない、下腿が回旋しているなどのマルアライメントを修正することも当然必要です。

膝関節そのものへの局所的なアプローチもしますが、膝関節をまたぐ筋はほとんどが骨盤に起始があります。

なので骨盤周囲の筋の機能へのアプローチも必要です。

次に上半身ですが、なんで上半身?って感じですが歩行は下半身がロコモーター、上半身はパッセンジャーに例えられます。

飛行機や車でお客さんが偏って乗ってたら車体には負担がかかりますよね的な話です。

上半身が前かがみ、のけ反っている、左右どちらかに傾いているなども下半身への負担を増やすのでそれぞれが良くなるようにします。

結局は全身みましょうということです。

腸脛靭帯炎はランニングをする人に多いスポーツ障害であり、腸脛靭帯と大腿骨外側上顆との間で摩擦が起こり、腸脛靭帯・その深層の滑液包に炎症を起こす疾患であると考えられています。

滑液包なんてないという報告もあるのですが、僕ではわからないし、選手にはそれほど重要なことでもないのですが、脂肪体の炎症と考える報告もあるそうです。

腸脛靭帯は大腿外側を被う筋膜が肥厚した部分で、靭帯という名前はついているものの他の靭帯とは違います。下腿の外旋により弛緩し、内旋により緊張します。また膝関節伸展・内反ストレスによる外側関節烈隙が開くのを制動し、lateral thrust(外側への動揺性)に対する動的安定機構として作用します。なので横方向への動揺が大きい歩き方をしている人の腸脛靭帯は緊張が高かったりします。

腸脛靭帯炎の発症には腸脛靭帯自体の緊張の高さが関与します。

腸脛靭帯の緊張に関する機能的な要因としては、アライメントに異常があるために起こる緊張があります。これに対してはインソールによるアライメント修正が手っ取り早いです。

足部のアライメントで考えた場合、回外足では足関節は内反位となるため足関節内反筋群が過緊張の状態になります。そのためknee-out toe-inのパターンが多くみられます。また、荷重が外側にかかる傾向にあるため、側方への動揺性を制御するために大腿筋膜張筋が過剰に働き、結果緊張が高くなり痛みが生じやすくなります。

腸脛靭帯は膝の進展屈曲に伴って前後に移動します。その時の摩擦で起こるのです。膝関節を伸ばすと腸脛靭帯は外側上顆の前方に位置し、膝を曲げるにつれて、腸脛靭帯は外側上顆を乗り越えながら後方へ移動していきます。腸脛靭帯は股関節の内転により緊張し、外転により弛緩します。ざっくり言うと脚を閉じているときの方が緊張がたかくなります。また膝関節を伸ばすと後方部は緊張し、前方部は弛緩します。

ランニング動作では、膝は屈曲位で接地した後、衝撃を緩衝するためにさらに膝が曲がります。その後、膝伸展運動により、重心を持ち上げ、足が離れる直前から膝が曲がり始め、足を振り上げます。その後、足を振り出し足が再び地面に接地します。このように、1ランニング周期中に2度膝の曲げ伸ばしがが行われます。そのため、ランニングで膝の曲げ伸ばしが繰り返されることによって、腸脛靭帯と大腿骨外側上顆の間に大きな圧縮力・摩擦力が生じることになります。

自転車競技でも膝は繰り返し曲げ伸ばしされるので負担がかかってなくはないですが、側方への制動をする必要はランニングほどでもなく、痛くなった場合は普段の姿勢・動きを見直すとよいでしょう。

大腿筋膜張筋と筋連結がある外側広筋は、大腿外側部を広く覆い大腿筋膜に覆われています。腸脛靭帯の緊張が高くなれば、大腿筋膜の緊張も高くなり、それにともなって外側広筋の緊張も高くなります。

なので筋連結を考慮したコンディショニングをする必要があります。

また筋緊張を起こさせないために正しいフォームを身につける、そのための静的・動的アライメントの改善、そのためのインソールとオチはインソールということでした。

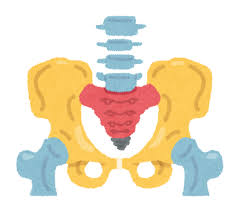

骨盤には30個以上の筋肉が付着しています。しかも片側です。

なので左右で60個以上ということです。そのまんまですが。

この骨盤に付着する筋肉のどれかが硬かったり弱かったりすると姿勢に影響します。

理想はどの筋肉もやわらかくて強いです。

また、膝関節をまたぐ筋肉は骨盤から始まっているものが多いです。

なので骨盤周囲の筋肉を整えることで膝の調子が良くなることは多いです。

よく電車のダイヤで例え話をするのですが、骨盤は名古屋駅、膝関節は一宮駅みたいな。

一宮で駆け込み乗車しても名古屋で事故で止まってる!みたいな。

元が整ってないと末端だけ見ても良くはなりませんよと。

もちろん膝のさらに先、足関節や足部の影響も受けています。

最低上下の関節をみることが必要です。

そこで威力を発揮するのがインソールです。

最初から使った方が早いといえるでしょう。

さらに膝は上半身の影響も受けています。

よく下半身は飛行機、上半身はお客さんに例えられるのですが、お客さんが一方に固まって乗っていたら飛行機はバランスが悪いです。

同じ様に使ってるつもりでも片方だけ痛みが出るのは、何か偏りがあると考えるのが普通です。

それが上半身かもしれないし足かもしれないし骨盤かもしれないし。

骨盤から下に行く筋肉もあれば骨盤から上に行く筋肉もあります。

唯一骨盤をまたいでいるのは大腰筋です。

いつか書くかも。

骨盤だけで語るのはもちろんダメです。

木を見て森を見ずにならないようにしていきたいものです。

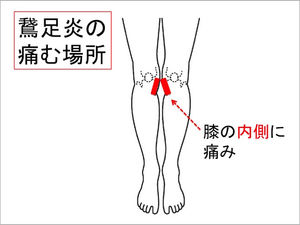

膝の内側の痛みに「鵞足炎(がそくえん)」というものがあります。

鵞足炎はランニングを主体とした反復する膝の屈伸による鵞足部での摩擦障害と考えられています。

変形性膝関節症に併発していることも多いです。

膝関節を曲げる筋である半腱様筋、薄筋および縫工筋の脛骨付着部は、脛骨粗面の内側に腱が扇状に広がり脛骨骨膜に移行し、この部分が鵞足(がそく)と呼ばれています。これらの筋は膝関節の屈曲・内旋作用があり、ランニング動作では遠心性収縮による減速機能を担うため強力な力が鵞足部に加わります。

ランニング動作で筋の付着部周囲に炎症が生じると、膝関節の内側の膝窩部関節裂激から半腱様筋などの付着部である鵞足に腫脹、圧痛が出ます。関節裂激付近にも痛があるため、内側半月板後節の障害との鑑別が必要な症例もあります。

疼痛は荷重位で下腿外旋での屈伸動作で誘発され、下腿内旋での屈伸動作において軽減します。

knee-in to outを主体としたアライメント異常の存在が疼痛発生因子を増幅させ、疼痛が長期にわたり残存する原因と考えられています。

アライメント異常の影響が強い症例では、インソールを使うことが治療期間の短縮につながります。

最初からインソールを使っておくのがいいです。

あわせて正しいウエイトトレーニング、ムーヴメントトレーニングをするといいです。

膝の下が痛いとき、オスグッド‐シュラッター病というものがあります。

オスグッド‐シュラッター病は膝蓋腱付着部の脛骨粗面の骨端炎で、スポーツを行っている中学生や高校生の男子(特にジャンプを多用するもの)に多く、接骨院でもよくみる疾患の一つです。

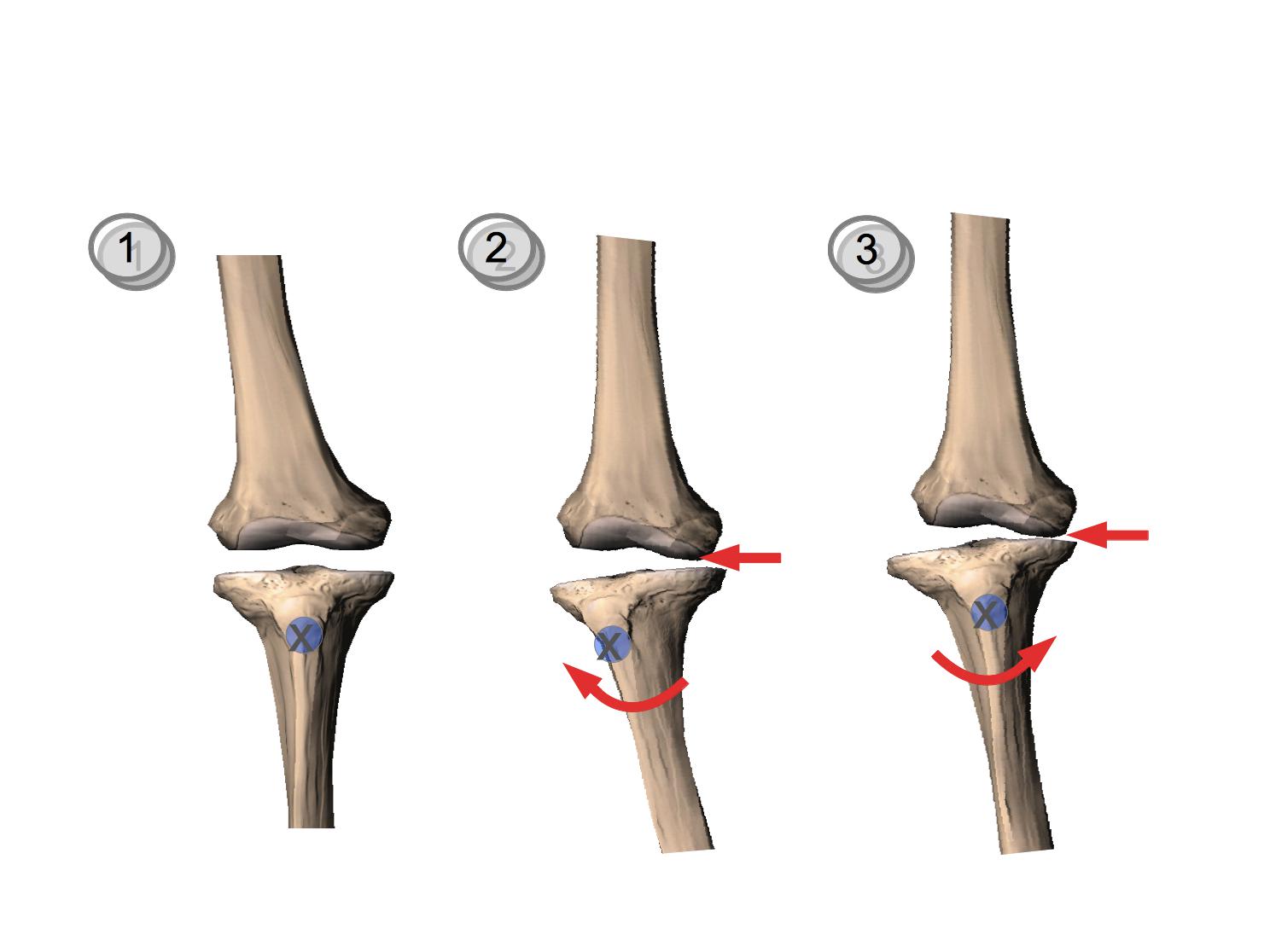

発症原因として、成長期に膝脛骨粗面に働く牽引力が脛骨粗面部の骨端軟骨に骨化障害を起こすものと考えられています。1903年にOsgoodさんとSchlatterさんにより報告されました。

症状は脛骨粗面の膝蓋腱付着部に一致して圧痛があり、脛骨粗面部の膨隆がみられます。ランニングやジャンプ、階段の昇降など、大腿四頭筋を収縮させ膝蓋腱に牽引力が働く動作で痛みが出ます。また正座を行うと脛骨粗面が圧迫されて痛みが出ます。

脛骨粗面の軟骨には1~2個の骨化核が出現し成長し、その後脛骨上端の骨端核と癒合します。この部の骨端線が癒合するのは18歳ごろであり、このころに症状も消失することがほとんどです。たまに脛骨粗面の隆起が残存するものがあります。

保存的治療で十分で、手術になるのはまれです。

発症時期は成長期に限定的で、運動を行いながらでも裂離骨片の癒合が得られることがほとんどです。治療開始時に筋の柔軟性が低下していた人ほど運動療法による効果が高いです。カタくて得することはほとんどありません(涙)。。。柔軟性が高ければならないってものでもないですが。

治療の主体は脛骨粗面に加えられる牽引力を減少させることで、ひとまず膝の屈伸運動や激しいスポーツは中止します。

サポーターや膝蓋腱の圧迫バンドも安静にするために効果があります。

大腿四頭筋の柔軟性の改善により、早期のスポーツ復帰が可能となることが多いですが、大腿四頭筋の柔軟性が改善したにもかかわらず疼痛が残存する場合には、股関節や足関節がカタくて膝関節屈曲トルクを増大させていることもあるため、あわせてみておくことが必要です。

正しい動作(ヒップヒンジ等)で膝の前面にかかる負担を軽減させることが大切です。柔軟性が高いのに症状が強い人は動作に問題があるのかもしれません。インソールで動作を誘導するのも効果があります。

インソールとウエイトトレーニングは障害予防にめちゃめちゃいいです。

成長期の膝の痛みで有名なものにOsugood‐Schlater病があります。

Osgood-Schlater病は脛骨粗面部に生じる骨端症のことをいいます。

脛骨粗面部に加わる機械的ストレス(牽引力)が原因とされています。

治療は大腿四頭筋の柔軟性の改善を図りますが、

柔軟性が高いのに痛みが残る場合は身体の使い方(使われ方)に問題が

あることもあります。

膝の痛みで悩む方は多いですが。

なにせ体重のかかる関節なので常にメカニカルストレスにさらされています。

そのメカニカルストレスを減らすため必要なことと言えば体重を減らすことですが、一日に何キロも落ちるものではないです。

太ってるって言ってるみたいで減らせとはなかなか言えないし。

その場で負担を減らすためにできることは正しい動作をするということですが、

御本人は正しいというか普通の動作をしているおつもりでいることがほとんどです。

けど実際には足首、膝関節、股関節、体幹部など結構不安定な動きになっています。

膝関節は足首、股関節の間にある関節なので両方の影響を受けます。

足首、股関節の状態を良くすることで膝の状態も良くなっていくことが多いです。

安静にして炎症がおさまったとしても足首、股関節の状態が悪いとまた痛くなることもあります。

小学校高学年から中学校の成長期に起こる脛骨粗面の部分的な剥離のことをOsugood‐Shlatter病といいます。

ジャンプの着地などで骨盤の前傾がおこなわれなかったり、

足関節の背屈が十分に行われなかった場合、

大腿四頭筋による脛骨粗面部への牽引ストレスが大きくなり

引き起こされるとされています。

大腿四頭筋の柔軟性を確保することと、骨盤、股関節、足関節を含めた動きづくりが必要です。