肩下がり。

肩上がりかもしれませんが、肩下がりの方が圧倒的に多いです。

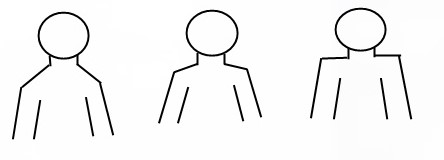

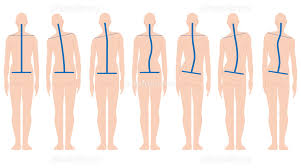

後ろからみると分かりやすいのですが、肩の位置(肩峰、肩甲骨下角)が下がっていることがあります。

肩甲骨を支える筋肉の力が弱くなっているかもしれません。

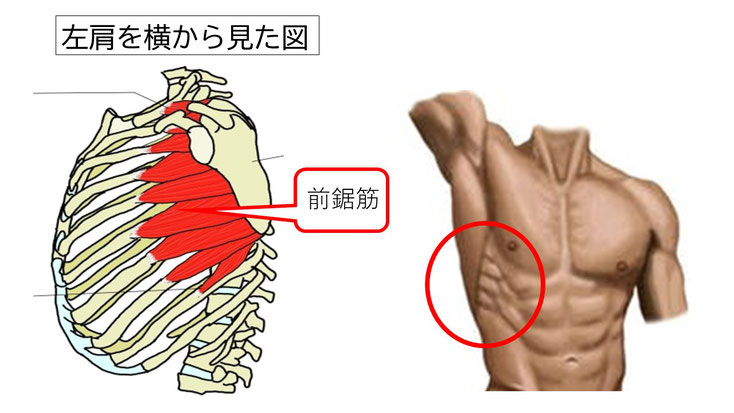

肩甲骨を支える筋肉には前鋸筋があります。

じゃあ前鋸筋のトレーニングをするぞ!ではありません。

トレーニングの前に本当に前鋸筋のせいなのかを確認する必要があります。

簡単なやり方で、立ったときと座ったときで肩の高さを見ます。

肩の位置が変わらなければ下半身由来ではないといえます。

次に、お姉さん座りをして脇腹の筋肉のカタさをチェックします。肩が下がっている側の脇腹がカタい場合は前鋸筋のせいではなく、脇腹の筋肉のせいかもしれません。

それらを除外できたらいよいいよ前鋸筋のトレーニングだ!

ではありません。

まだあります。

もしかしたら前鋸筋を支配する神経の通り道が邪魔されてるかもしれません。

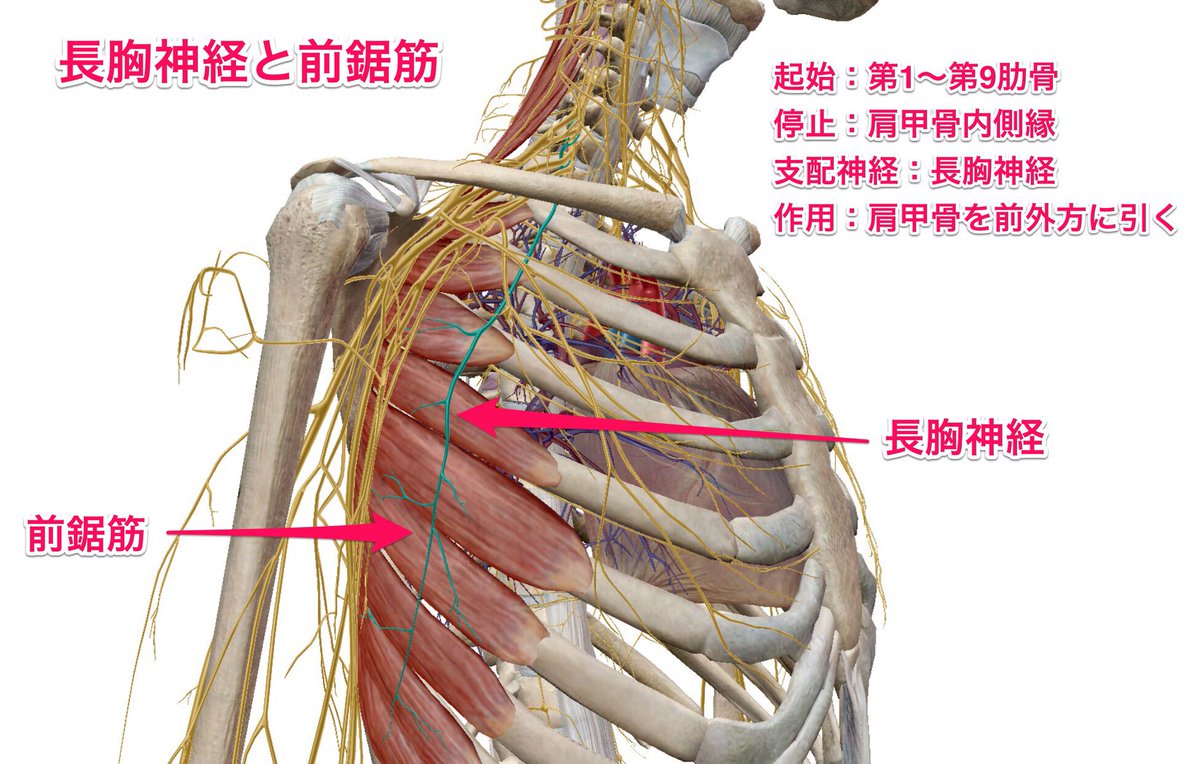

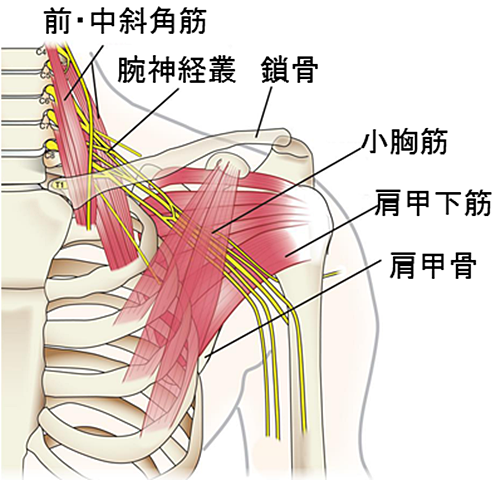

前鋸筋の支配神経は長胸神経です。

長胸神経は腕神経叢から起こる神経で、腕神経叢は前斜角筋と中斜角筋の間を通ります。

なので前斜角筋と中斜角筋をストレッチング等で緩めると肩甲骨の位置がいいところにくることがあります。

なぜ肩の位置が下がっているのかを確認してからにした方が努力の無駄打ちをしなくて済みます。

姿勢ときいて真っ先に思い浮かべるのは背骨ですが。

背骨の先には肋骨があって、肋骨には肩甲骨がついてて、肩甲骨には上腕がついてて、上腕には前腕がついてます。

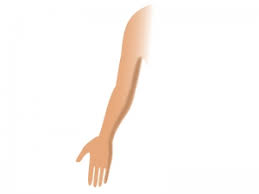

通常、立っているときは腕はぶら下がっています。

その際肘は伸びています。

曲がっている場合は肘を曲げる筋肉(上腕二頭筋など)の緊張が強いかもしれません。

また、腕の向きも人それぞれで、肘のくぼみが前を向いている人もいれば内側を向いている人もいます。

肩甲骨面は前額面に対して約35度の傾がきがあります。

標準的な姿勢はやや肘のくぼみが内側を向いています。

肩甲骨面よりも肘が内側を向いてる場合は大胸筋や広背筋が硬いかもしれません。

肩甲骨と一致していればOKというわけでもなく、肩甲骨が35度以上傾いていれば、それはいわゆる巻き肩かもしれません。

小胸筋が硬いと肩甲骨が前に引っ張られて巻き肩になることが多いです。

手のひらは内側を向きます。

肘の窪みは肩甲骨面と一致してるのに、手のひらが後ろを向いてる場合は前腕の筋肉が硬いかもしれません。

筋肉の硬さ弱さを整えれば姿勢が良くなるわけですが、そうじゃない場合があって、それはメンタルは姿勢に現れるということです。

日本語には肩で表現する言い回しが何個かあって、例えば「肩を落とす」だとどんなに柔らかく強くても心がやられると悪い姿勢になります。

また「肩を怒らせる」だと硬いわ弱いわでも自分に自信がある場面だとふんぞり返ります。

これも相当な不良姿勢です。

いずれもその姿勢を続けるとそれが固まるので修正する術は持っておきたいものです。

姿勢のチェックは普通は前から横から後ろからですが。

その際どちらかの肩が下がって見えることがあります。

その場合は反対の肩が上がって見えます。当たり前ですが。

右肩上がりは景気がいい感じがしますが身体は同じ高さがいいでしょう。

もちろん両方下がってる人もいれば両方上がってる人もいます。

肩が下がっている場合、それは肩甲骨を支える筋肉の力が落ちているかもしれません。

それならトレーニングだ!ではありません。

下がっているのが肩甲骨周りの筋肉のせいなのか、はたまた違う理由なのかを見極める必要があります。

肩の高さを変えてしまう要因としては、下半身だと脚の長さの左右差、上半身だと脇腹の硬さ、強さの左右差、肩甲骨周りの筋肉の硬さ、強さの左右差があります。

簡単なチェック法は、座った時と立った時で肩の位置が変わらなければ上半身に問題があるといえます。脚の長さに問題があれば揃ったり、入れ替わったりします。

上半身に問題がありそうな時のチェック法は、正座の状態から片側にお尻を落として脚を崩して座ります。その時に脇腹が硬い側に転んでしまうことがあります。

このような場合は脇腹の硬さのせいで肩が下がっているかもしれません。

股関節の内外旋の可動域も影響するので一概にはいえませんが。

下半身ではなさそう、脇腹の硬さも同じ、肩は一方が下がっているとなると肩そのものに問題があるかもしれません。

そのような場合のチェック法は、相手がいれば前に倣えの姿勢をとり手を相手に手を下に押してもらいます。その際ほとんどの場合肩が下がっている側はふんばることができません。腕の土台である肩甲骨を支える力が出ていないとこの様なことが起こります。

一人ならダンベルショルダープレスをすると、下がっている側がやりにくいことが多いです。

これは前鋸筋の出力不足を表しています。

それなら前鋸筋のトレーニングだ!ではありません。

今度は前鋸筋が力が出ない理由を探さなくてはいけません。

前鋸筋は長胸神経の支配ですが長胸神経の手前の腕神経叢は、前斜角筋と中斜角筋の間を通っています。そこの筋肉が硬いと神経を絞扼してうまく力が出ないことがあるのです。そのような場合まさにそこがネックなのです。

例えば庭に水を撒いているとして水の出が悪いとします。そんな時、もっと蛇口をひねるか、もしかしたら誰かが踏んでるかも?とかホースが捻じれたり折れ曲がってないか?を疑います。

力が出ないからオリャって感じでより一層踏ん張るか、絞扼されている原因を取り除くかって話です。

そこを無視してトレーニングをしても効果がないばかりか、代償動作祭りで他の部位を故障するかもしれません。

なのでなにが言いたいのかというと鍛える前に整えましょうということが言いたいのです。

骨が先か筋が先か。

卵が先か鶏が先かみたいなお話で。

臨床では関節の位置を合わせるような施術で筋の緊張が落ちること

なので骨が先な様な気もします。

ただ軟部組織を介してなので、

ただホントに緊張が落とせることがあるんです。

実は僕の場合、

筋は骨についているので、

まずはストレッチやマッサージなのかなぁと。

ただ上手な人が骨を動かす様な手技をするとホントに緊張が落ちま

でも筋が硬ければまた骨も引っ張られて悪いところにいくんでしょ

身体を揺らして背骨を緩めるような施術もあります。

これだと子供の頃の様な背骨になれそうです。

ピアノの鍵盤を低い方から高い方に、

ピアノでこれをする時に、

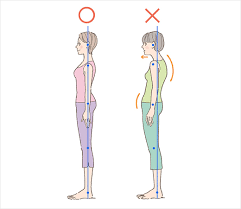

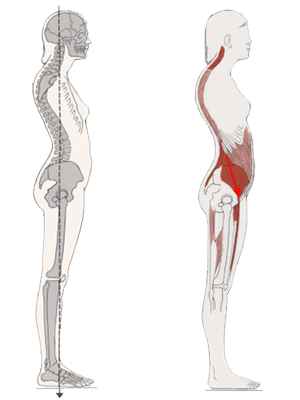

上位交差性症候群(upper crossed syndrome)は円背、猫背姿勢のことをいいます。

横から見た時に頭部が前方に出て、バランスをとるために背中を丸めているような姿勢です。

この時肩甲骨は外転しています。

後から見ると手のひらが見えます。

肩甲骨が外転していると、頭を後ろにひっこめようとするとしんどいです。

前に出すのはラクです。

楽なんだけど頭部の重さを支えるため頚部の筋は緊張が高くなっています。

大胸筋、小胸筋、広背筋も緊張が高くなっています。

下位交差性症候群(lower crossed syndrome)は骨盤の前傾と腰椎の前弯が大きい不良姿勢のことをいいます。

股関節の屈筋群と腰椎伸展筋群の緊張が強いとこのような姿勢になります。

拮抗筋である股関節伸展筋群、腹筋群は弱くなっています。

下位交差性症候群ではランニングの際、蹴る動作を腰椎の伸展で代償することが多く、腰痛を引き起こすこともあります。

前後のバランスを考えたストレッチ、トレーニングが必要です。

スポーツの練習に先立ってやっておく必要のあるものにアライメントのチェックがあります。

アライメントとは各関節や骨の並びのことです。

ほとんどの故障の原因はマルアライメント(不良アライメント)のため局所的に負荷が集中したため起こります。

練習を休んで痛みがなくなったとしても、以前と同じフォームで練習を繰り返すとまた痛くなったりします。

スポーツが上手くなりたかったら良いフォーム、良いフォームにしたかったら良いアライメント。

アライメントも動的と静的があって、動的に良くなりたかったら先ず静的に良くある必要があります。

真っ直ぐ動きたかったら真っ直ぐ立つ必要があります。

真っすぐ立てない奴は真っすぐ寝れません。

だからと言って就寝時に気を付けの姿勢で寝てくださいって話ではありません(笑)

姿勢を作っているのは筋。動的も静的も。

筋に目を向けましょう。