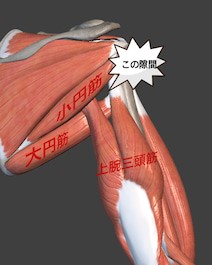

QLSとは、肩関節後部にあり、この部分は大円筋の上縁、上腕三頭筋の外側縁、肩甲骨、上腕骨によって形成される空間を指し、その空間を腋窩神経(えきかしんけい)、後上腕回旋動脈などが通過しています。QLSS(quadrilateral space syndorome)とは、この部分で生じる絞扼性神経障害で、障害される神経は腋窩神経です。

症状は、肩関節後面から上腕外側に広がる放散痛、QLSの圧痛、水平内転強制による上腕外側への放散痛、上腕外側(腋窩神経の固有知覚領域)の知覚障害、肩関節外転筋力の低下、三角筋の萎縮などがあります。

腋窩神経は、腕神経叢の後神経束から分岐した後、腋窩部を背側に向かい、外側腋窩隙(QLS)を通過し、運動枝と知覚枝に分岐します。運動枝は三角筋と小円筋、知覚枝は上外側上腕皮神経として三角筋の表層にて上腕近位外側面にいきます。

腋窩神経が通過するQLSは、肩関節背側の三角筋の表層で、大円筋、小円筋、上腕三頭筋長頭と上腕骨の間に生じた外側部分に存在する四角形の間隙です。

外側腋窩隙(QLS)は、三辺が筋によって構成されているため、肩関節肢位や筋の緊張によってもスペースが変わり、腋窩神経を絞扼します。

腋窩神経が絞扼されると、肩関節後面と上腕近位外側の放散痛、上外側上腕皮神経の支配領域の知覚障害、肩関節外転筋力の低下、三角筋の萎縮、QLSの圧痛を生じます。

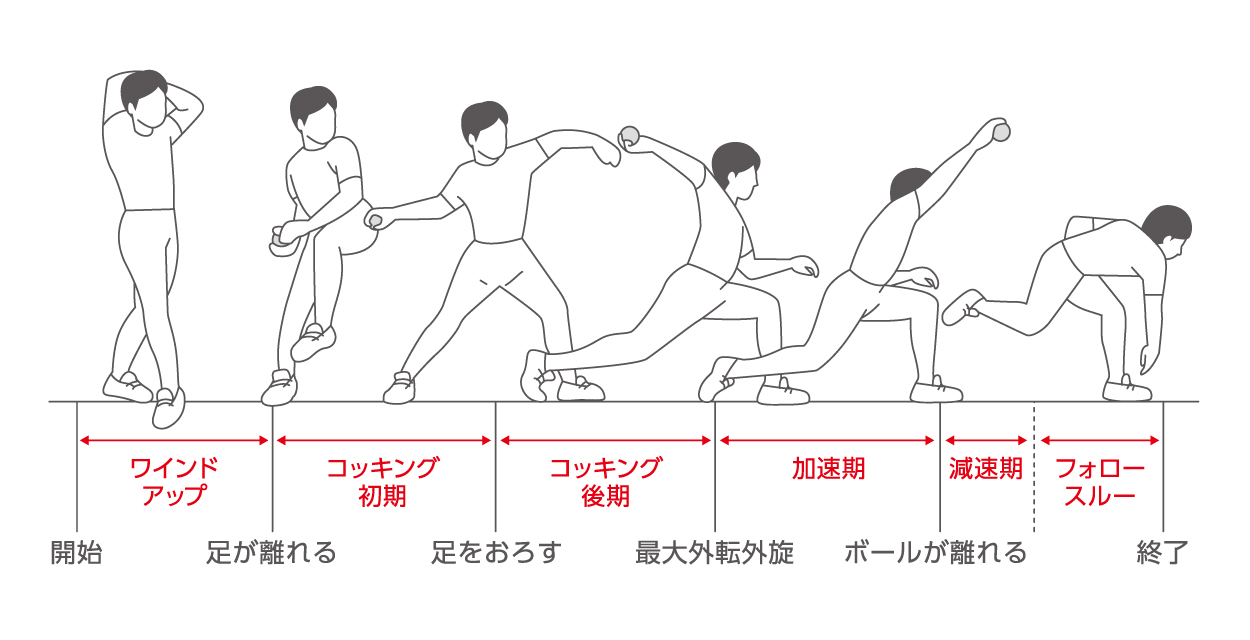

投球動作では、後期コッキング期では絞扼、フォロースルー期では牽引されます。繰り返される投球による肩周囲筋の肥大によってQLSの狭窄はさらに強くなり、筋へのストレスと炎症により硬くなりQLSSを引き起こすと考えられます。投球動作では肩関節外転位で内外旋を繰り返すことでQLSを通過する腋窩神経を絞扼して、QLSSを引き起こすことがあります。

アクセレレーションからボールリリースの直後までの期間に大円筋と上腕三頭筋が同時に収縮します。つまりボールをリリースする直前に肩は急激に外旋位から内旋位へと変化するため、肩内旋筋である大円筋が収縮します。またこの時、肘は伸展位をとるため肘伸筋である上腕三頭筋も同時に収縮します。またこれに拮抗して小円筋などの肩外旋筋群にも負荷がかかるので後方のタイトネスが高まると考えられます。

腋窩神経は上肢下垂位で一番弛緩して、肩外転・外旋位でもっとも緊張が高くなります。

肩外転・外旋位で緊張と圧迫が高まった腋窩神経に、大円筋、上腕三頭筋が収縮するとさらにQLSが狭小化して圧迫が強まります。

肩甲上腕関節後方が拘縮した状態で肩関節の水平屈曲をすると、肩甲上腕関節関節後方が伸びないため肩甲骨を上方回旋方向に変位させます。この拘縮はQLSが狭小化していることを示唆しています。肩甲上腕関節の拘縮に対し、肩甲骨を保持することにより上腕骨と肩甲骨に付着する筋に適切なストレッチングをすることが、QLSSの治療の一つと考えられます。水平屈曲の形だけとっても伸ばしたいところが伸びてないなんてことが起こるのです。

リトルリーガーズショルダーは、小学校高学年から中学生の時期に、野球などの投球を行うスポーツで生じます。

高校生でみられることもあります。

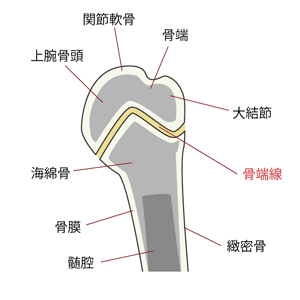

上腕骨近位の骨端線という成長軟骨部が繰り返しの投球動作により離開していきます。

1球の全力投球や遠投で急に痛くなる場合もあります。日常生活には支障がないことが多く、見かけ上は肩の可動域制限もありません。

大人の場合だと、投球障害はほとんどがオーバーユースに起因する軟部組織の障害です。

しかし成長期の子どもの場合だと軟部組織の損傷は少なく、まだ骨端線や骨端核があるために弱い骨端部に負担がかかってきます。

骨端線の2~5倍の強度が関節周辺の関節包と靭帯にはあるといわれています。

そりゃ無理だわって話なのです。

しかも投球の際、リリース時には肩にかかる引っ張る力は体重の1.5倍といわれています。鉄棒にぶら下がっった時にもう一人小さい子がしがみついたくらいの負担がかかるのです。

骨端線離開がある時に我慢して投げるはあり得ないのです。

もちろん離開がない子でも投げすぎや全力投球はオススメしません。

通常は投球を1ヵ月から3ヵ月程度休止します。投球側の肩だけではなく、脊柱や股関節などの柔軟性が低下していることが多くみられるので、投球を休んでいる間にしっかりストレッチ等を行いますが、肩の痛みが出るようなことは避けましょう。ほとんどの場合で大きな後遺症は残さずに治っていきます。

痛みを我慢しながら投げていると骨端部で横滑りするようにずれてしまうことがあります。骨端線も閉じたりすることもあります。閉じてしまったら腕が長くならないってことです。速いボールを投げるためには不利になるので、何とか投げるのを我慢してほしいのです。

休止中もバッティングや走塁は続けても大丈夫なのでそちらをしましょう。もちろんやりすぎ注意です。

できること・やっていいことをしましょう。

骨端線離開は成長期の小中学生に多いですが、まれに高校生で再発するケースがあります。「まだ背が伸びるんだよ」と慰めますが、離開しなくても背は伸びます。余計なケガはしたくないのです。

ちなみに、

<リトルリーグの投球規定>

リーグ年齢

最大投球数 11~12歳 85球/日

9~10歳 75球/日

7から8歳 50球/日

必要な休養時間として

投球数 66球以上 4日間の休息が必要

51~65球 3日間の休息が必要

36~50球 2日間の休息が必要

21~35球 1日間の休息が必要

1~20球 休息日は必要ない

米リトルリーグ公式HPより

とされています。

他にも1日50球、週200球以内というのもあります。

骨端線離開の場合、ほとんどがビックリするような投球数で来院されます。

その他外野手のバックホームや遠投練習などでの損傷があります。

外野手は中継まで。

遠投練習禁止でいいです。だってそもそも意味がないと考えられているんですよ。

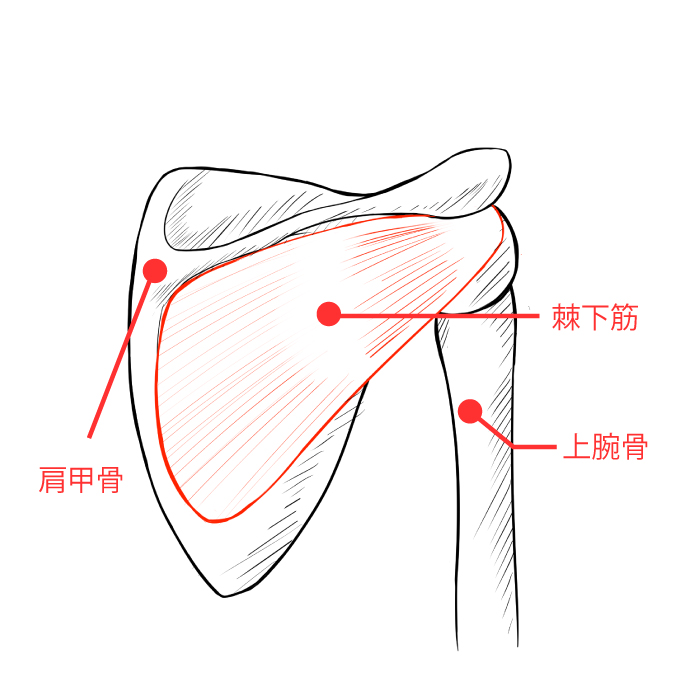

棘下筋(きょくかきん)は、その支配神経である肩甲上神経の解剖学的特徴から、野球の投球、バレーボールのアタック動作などで負担がかかるため萎縮しやすい筋です。

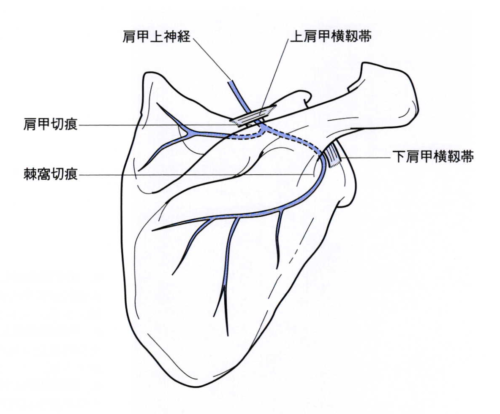

棘下筋の支配神経の肩甲上神経は、第5・6神経神経根より形成される上神経幹から分かれ、肩甲切痕を通過した後,棘上筋への運動枝と肩関節への関節枝を分枝し、棘窩切痕で内側に向きを変え棘下筋に運動枝を分布しています。

この肩甲切痕と棘窩切痕の2箇所が絞扼の好発部位です。

小中学生の投球障害肩の中にも、棘下筋の筋力低下や筋委縮が生じている例があります。これらの棘下筋の機能不全は肩甲上腕関節の安定性に影響します。リリース時の肩関節には体重の1.5倍ほどの牽引力がかかっているそうですから。筋が萎縮していては安定させられるはずもありません。棘下筋の萎縮を早期に発見することがその他の余計な障害を防ぐともいえます。

他のスポーツ障害同様、フォーム指導、外旋筋力強化などの予防及び棘下筋テストなどによる早期発見が重要です。

ただそのフォーム指導もその選手が指導の通りにできるとは限らないのが世の常でして。

できない理由や負担をかける理由が股関節の内旋制限にあることも多いのです。

投球やアタックのように肩関節外転外旋位から内転内旋位への運動は、肩甲骨も胸壁に対して前外方へ回旋するので肩甲上神経が肩甲切痕部や棘窩切痕で伸ばされることで損傷されます。

また、加速された上肢の減速ためにフォロースルー時に遠心性収縮を強いられることが棘下筋損傷の理由としてあげられます。

その負担を軽減するには、非投球側の股関節内旋可動域がフォロースルー時の上肢の減速に必要です。股関節が硬くていいことはないということですね。

仰向けに寝て、内股になる感じで親指を床につけてみると左右差をみることができます。

お尻のストレッチングで改善されることが多いです。

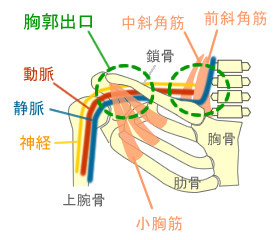

胸郭出口症候群は、腕神経叢の圧迫あるいは牽引による神経・血管症状を主体とする疾患です。

胸郭出口症候群は解剖学的な異常からなる場合と、機能的な障害からなる場合があります。解剖学的な異常による場合は、徒手療法では効果が得られることは少なく、手術が選択されることが多いです。

機能的な障害により症状が出ている場合の多くは、普段の姿勢・スポーツ動作などの影響で出ることが多いので、筋のリラクセーションや運動療法などにより改善を目指します。

競技選手においては神経・血管症状があるということは当然パフォーマンスにも影響してくるので、早期の発見が重要です。

胸郭出口症候群の牽引型の肩甲骨は、外転・下方回旋位にあり、僧帽筋中部線維・下部線維の機能不全状態の、いわゆるなで肩の人に多くみられます。

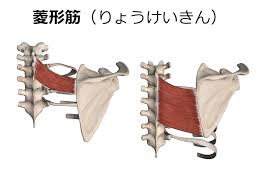

牽引型の特徴は、荷物を持つとより症状が悪化することです。これは、肩甲骨を内転位に保つことができればラクになります。このことから装具療法も有効な治療法の一つですが、装具に頼れば筋肉は弱くなっていくので装具と併用するのが良いでしょう。運動療法では、肩甲骨の位置異常を変えるための筋のリラクセーションや僧帽筋中部・下部線維の筋力訓練をします。

牽引型の場合は腕神経叢の牽引ストレスを減らすことが重要です。

野球をやっている人にも胸郭出口症候群はみられます。

その前に肘や肩の不調を訴えて来院することが多いのですが、肩肘の痛みは当然局所が傷んでいるのですが、機能的にみていくと根っこの部分の肩甲骨の位置異常・機能不全が多くみられるのです。

肩甲帯の機能を支配する腕神経叢について書いていきます。

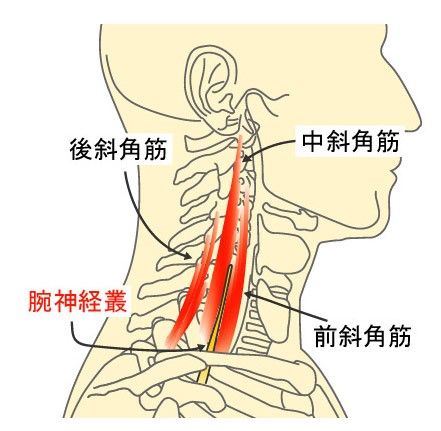

腕神経叢は、C5~Th1までの神経根が椎間孔を出た後、頚の筋の間、鎖骨と肋骨の間、小胸筋の下を通って手にいきます。腕神経叢がこの部位で、神経、動・静脈が絞扼された状態を胸郭出口症候群といいます。

最初に腕神経叢絞扼がされる部位が斜角筋隙で、前壁が前斜角筋、後壁が中斜角筋で構成されています。

よくあるのが、パソコンの使用時などの不良姿勢で前斜角筋と中斜角筋の緊張が高くなると、前壁と後壁の間は狭くなります。斜角筋は第一肋骨にも付着しているので、第一肋骨が引き上げられることでさらに斜角筋隙は狭くなり腕神経叢が圧迫されます。

ここで腕神経叢が圧迫された状態を斜角筋症候群といいます。

鎖骨下動脈も斜角間隙を通過しますが、鎖骨下静脈は前斜角筋の前を通過するので鎖骨下静脈は圧迫されません。

次の絞扼部位は肋鎖間隙で、斜角筋隙を通過した腕神経叢と鎖骨下動脈は、上が鎖骨、下が第一肋骨で構成された骨性のトンネルを通過します。。また、斜角筋隙を通過しなかった鎖骨下静脈も、肋鎖間隙は通過します。

なで肩姿勢のように鎖骨が下制した状態では、トンネルが狭くなり、腕神経叢と鎖骨下動・静脈は圧迫されます。

腕を上げて鎖骨が回旋した場合は、トンネルの前壁を構成する肋鎖靭帯も後ろに移動するのでさらにトンネルは狭くなり、腕神経叢と鎖骨下動・静脈は圧迫されます。

このトンネルで絞扼された状態を肋鎖症候群といいます。

最後の絞扼部位が小胸筋下間隙です。このトンネルは、上が烏口突起に付着する小胸筋で構成され、下が烏口鎖骨靭帯で構成される線維性トンネルです。

肩関節を外転させると、腕神経叢と鎖骨下動・静脈はこのトンネルを支点に向きが変わります。そのとき、腕神経叢と鎖骨下動・静脈に小胸筋が支点となり負荷がかかります。このように、肩関節を外転することで腕神経叢の絞扼が生じる症候群を過外転症候群といいます

胸郭出口症候群は、大人だけのものではなく小学生でもなることがあります。

大人子ども関係なく、野球をやっている人には投球側の肩甲骨の位置異常が多くみられます。これについては僕もいろいろ話を聞いてきましたが、頸反射を使うことにより頸部の筋の緊張が高くなり絞扼が起きて肩甲骨の動きを支配する筋の機能が落ちるのではないかと思っています。

今までどんな話があったかというと、ピッチャーは非投球側でバッグを持つから投球側の腹斜筋によって側屈がおきて肩甲骨の位置が下がっている説、投球時の身体を捻るのが外腹斜筋の作用で外腹斜筋と前鋸筋は筋連結があるから引っ張られて肩甲骨が下がる。などですが、斜角筋の緊張を落とすと肩甲骨の位置が上がってくることが多いので斜角筋っぽいです。もちろん他にもありますが。

なのでそれらの可能性を考慮しながら評価を進めていきます。

肘痛、肩痛が出たら胸郭出口症候群の可能性を初めから考えた方がいいかもしれません。

なぜなら肩肘の障害は肩甲骨の位置の異常に起因するものが少なくないからです。スポーツ活動時の肩痛・肘痛を主訴に受診した約15%に胸郭出口症候群があったとするデータもあります。

上手な子ほど頸部の伸張反射を活用しています。と同時に頸部の筋の緊張も高くなりやすいといえます。

日ごろから頚回り、肩甲骨周りのケアをしておきたいものです。

離断性骨軟骨炎は成長期に起こる野球肘の一つです。

投球動作のコッキング~加速期にかけて生じる肘関節外反ストレスと腕橈関節の回旋ストレスによる圧迫剪断力がおもな原因です。野球では上腕骨小頭部の前方部に発生が最も多く、体操選手だと上腕骨小頭部の下部に多いです。これはストレスがかかる肢位が違うために起こります。

軟骨の摩耗、亀裂、剥離、欠損と進行していき、肘関節の曲げ伸ばしがしにくくなったり、関節遊離体(ネズミ)によるロッキングが起こることもあります。

様々な原因が考えられていますが、栄養障害、内分泌異常などの内的要因に投球時の繰り返されるストレスといった外的要因が加わって発生するという説が有力です。

サッカーでもみられるので、もはやなんなのさの様相を呈しています。

嫌煙家の僕としては受動喫煙が原因説を支持していますが、まぁこれも含めてということでしょう。

発育の個人差もありますが、一般的には10~11歳頃に多くみられます。

最初は内側側副靭帯の損傷から始まり、外反制動性が弱い状態で投球を継続していると、腕撓関節の関節面に強い圧縮とせん断荷力が加わり離断性骨軟骨炎を発症します。

いきなり外側型の野球肘を発症することはなく、まず内側の損傷があり、その後、不安定性のため外側型を発症していくということです。

肘外側の圧痛や腫脹がみられます。レントゲンでは肘関節4方向から撮影して正面像ではとらえられない病変を探しますが、軟骨障害はレントゲンで変化が認められる状態だとすでに進行期なので、超音波画像観察装置を用いて早期に軟骨の状態を把握することが重要です。

野球肘のガンとおっしゃる先生もいて、要は、なりたてに気づくことは少なく痛みが出たときはかなり進行しているということです。

病期の把握は治療上特に重要で、レントゲンでは病期を透亮期,分離期、遊離期の三期に分類します。

スポーツだけでなく、日常生活に支障をきたすこともあることを考慮すると、離断性骨軟骨炎の早期発見・早期治療が重要になります。

透亮期では投球禁止やシーネでの固定も有効ですが、分離期、遊離期、3ヶ月以上の安静治療にて良くならない場合は手術を考慮します。

固定を外した後は上腕骨小頭関節面にストレスを加えないことと、生理的な関節運動を心掛けながら軟部組織の拘縮、関節可動域の訓練をしていきます。

野球肘は、投球に伴う肘関節の外反負荷の増強が関与していて、これには内側側副靭帯の損傷、内側側副靭帯の緩さ、付着部の延長などにより外反負荷を制動する組織が破綻しているために痛みがでます。

これらを運動療法で修復することは不可能ですが、内側側副靭帯と同じく上腕骨内側上顆から起始する筋群の筋力強化を実施することで外反制動作用を得ることができると考えられます。

内側上顆には、長掌筋、橈側手根屈筋、円回内筋、尺側手根屈筋、浅指屈筋の5つの筋があります。これらの筋は共通の起始腱をもち、筋力強化をすることが野球肘の運動療法では重要となります。

投球フォーム指導では、アクセレレーションにおける肘下がりなど、過度な外旋ストレスで上腕骨小頭・橈骨頭に圧迫ストレスが加わらないよう指導します。

ただ肘へのストレスはボールの速さに比例していて、草野球のおっさんの全力の100km/時とプロ野球選手の軽く投げた130km/時だとおっさんの方が負担が少ないのです。意外ですが。

肘は治りやすいけど再発しやすいといえます。

投げられるようになることを治ったとするならば割と早く復帰できるともいえますが、緩さを残していたりとか、付着部の延長により外反制動性が損なわれた状態で投げ続けると外側型の野球肘(離散性骨軟骨炎)へと進行していきます。

しっかり治しましょうだし、そもそも傷めないようにしましょうなんですが、傷めたくてやる人もいないわけで。

予防としては全力投球するなです。

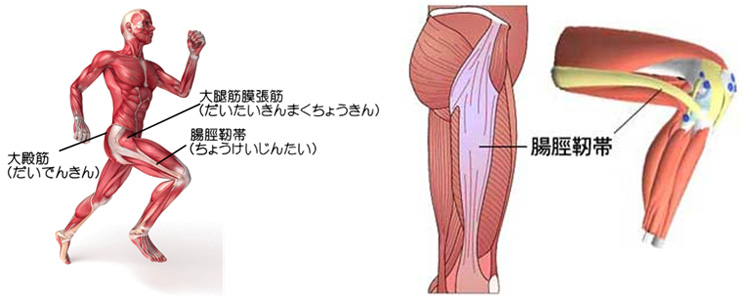

腸脛靭帯炎はランニングをする人に多いスポーツ障害であり、腸脛靭帯と大腿骨外側上顆との間で摩擦が起こり、腸脛靭帯・その深層の滑液包に炎症を起こす疾患であると考えられています。

滑液包なんてないという報告もあるのですが、僕ではわからないし、選手にはそれほど重要なことでもないのですが、脂肪体の炎症と考える報告もあるそうです。

腸脛靭帯は大腿外側を被う筋膜が肥厚した部分で、靭帯という名前はついているものの他の靭帯とは違います。下腿の外旋により弛緩し、内旋により緊張します。また膝関節伸展・内反ストレスによる外側関節烈隙が開くのを制動し、lateral thrust(外側への動揺性)に対する動的安定機構として作用します。なので横方向への動揺が大きい歩き方をしている人の腸脛靭帯は緊張が高かったりします。

腸脛靭帯炎の発症には腸脛靭帯自体の緊張の高さが関与します。

腸脛靭帯の緊張に関する機能的な要因としては、アライメントに異常があるために起こる緊張があります。これに対してはインソールによるアライメント修正が手っ取り早いです。

足部のアライメントで考えた場合、回外足では足関節は内反位となるため足関節内反筋群が過緊張の状態になります。そのためknee-out toe-inのパターンが多くみられます。また、荷重が外側にかかる傾向にあるため、側方への動揺性を制御するために大腿筋膜張筋が過剰に働き、結果緊張が高くなり痛みが生じやすくなります。

腸脛靭帯は膝の進展屈曲に伴って前後に移動します。その時の摩擦で起こるのです。膝関節を伸ばすと腸脛靭帯は外側上顆の前方に位置し、膝を曲げるにつれて、腸脛靭帯は外側上顆を乗り越えながら後方へ移動していきます。腸脛靭帯は股関節の内転により緊張し、外転により弛緩します。ざっくり言うと脚を閉じているときの方が緊張がたかくなります。また膝関節を伸ばすと後方部は緊張し、前方部は弛緩します。

ランニング動作では、膝は屈曲位で接地した後、衝撃を緩衝するためにさらに膝が曲がります。その後、膝伸展運動により、重心を持ち上げ、足が離れる直前から膝が曲がり始め、足を振り上げます。その後、足を振り出し足が再び地面に接地します。このように、1ランニング周期中に2度膝の曲げ伸ばしがが行われます。そのため、ランニングで膝の曲げ伸ばしが繰り返されることによって、腸脛靭帯と大腿骨外側上顆の間に大きな圧縮力・摩擦力が生じることになります。

自転車競技でも膝は繰り返し曲げ伸ばしされるので負担がかかってなくはないですが、側方への制動をする必要はランニングほどでもなく、痛くなった場合は普段の姿勢・動きを見直すとよいでしょう。

大腿筋膜張筋と筋連結がある外側広筋は、大腿外側部を広く覆い大腿筋膜に覆われています。腸脛靭帯の緊張が高くなれば、大腿筋膜の緊張も高くなり、それにともなって外側広筋の緊張も高くなります。

なので筋連結を考慮したコンディショニングをする必要があります。

また筋緊張を起こさせないために正しいフォームを身につける、そのための静的・動的アライメントの改善、そのためのインソールとオチはインソールということでした。

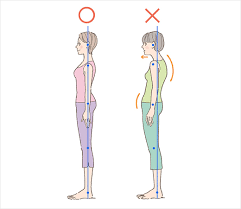

姿勢ときいて真っ先に思い浮かべるのは背骨ですが。

背骨の先には肋骨があって、肋骨には肩甲骨がついてて、肩甲骨には上腕がついてて、上腕には前腕がついてます。

通常、立っているときは腕はぶら下がっています。

その際肘は伸びています。

曲がっている場合は肘を曲げる筋肉(上腕二頭筋など)の緊張が強いかもしれません。

また、腕の向きも人それぞれで、肘のくぼみが前を向いている人もいれば内側を向いている人もいます。

肩甲骨面は前額面に対して約35度の傾がきがあります。

標準的な姿勢はやや肘のくぼみが内側を向いています。

肩甲骨面よりも肘が内側を向いてる場合は大胸筋や広背筋が硬いかもしれません。

肩甲骨と一致していればOKというわけでもなく、肩甲骨が35度以上傾いていれば、それはいわゆる巻き肩かもしれません。

小胸筋が硬いと肩甲骨が前に引っ張られて巻き肩になることが多いです。

手のひらは内側を向きます。

肘の窪みは肩甲骨面と一致してるのに、手のひらが後ろを向いてる場合は前腕の筋肉が硬いかもしれません。

筋肉の硬さ弱さを整えれば姿勢が良くなるわけですが、そうじゃない場合があって、それはメンタルは姿勢に現れるということです。

日本語には肩で表現する言い回しが何個かあって、例えば「肩を落とす」だとどんなに柔らかく強くても心がやられると悪い姿勢になります。

また「肩を怒らせる」だと硬いわ弱いわでも自分に自信がある場面だとふんぞり返ります。

これも相当な不良姿勢です。

いずれもその姿勢を続けるとそれが固まるので修正する術は持っておきたいものです。

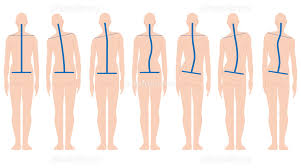

姿勢のチェックは普通は前から横から後ろからですが。

その際どちらかの肩が下がって見えることがあります。

その場合は反対の肩が上がって見えます。当たり前ですが。

右肩上がりは景気がいい感じがしますが身体は同じ高さがいいでしょう。

もちろん両方下がってる人もいれば両方上がってる人もいます。

肩が下がっている場合、それは肩甲骨を支える筋肉の力が落ちているかもしれません。

それならトレーニングだ!ではありません。

下がっているのが肩甲骨周りの筋肉のせいなのか、はたまた違う理由なのかを見極める必要があります。

肩の高さを変えてしまう要因としては、下半身だと脚の長さの左右差、上半身だと脇腹の硬さ、強さの左右差、肩甲骨周りの筋肉の硬さ、強さの左右差があります。

簡単なチェック法は、座った時と立った時で肩の位置が変わらなければ上半身に問題があるといえます。脚の長さに問題があれば揃ったり、入れ替わったりします。

上半身に問題がありそうな時のチェック法は、正座の状態から片側にお尻を落として脚を崩して座ります。その時に脇腹が硬い側に転んでしまうことがあります。

このような場合は脇腹の硬さのせいで肩が下がっているかもしれません。

股関節の内外旋の可動域も影響するので一概にはいえませんが。

下半身ではなさそう、脇腹の硬さも同じ、肩は一方が下がっているとなると肩そのものに問題があるかもしれません。

そのような場合のチェック法は、相手がいれば前に倣えの姿勢をとり手を相手に手を下に押してもらいます。その際ほとんどの場合肩が下がっている側はふんばることができません。腕の土台である肩甲骨を支える力が出ていないとこの様なことが起こります。

一人ならダンベルショルダープレスをすると、下がっている側がやりにくいことが多いです。

これは前鋸筋の出力不足を表しています。

それなら前鋸筋のトレーニングだ!ではありません。

今度は前鋸筋が力が出ない理由を探さなくてはいけません。

前鋸筋は長胸神経の支配ですが長胸神経の手前の腕神経叢は、前斜角筋と中斜角筋の間を通っています。そこの筋肉が硬いと神経を絞扼してうまく力が出ないことがあるのです。そのような場合まさにそこがネックなのです。

例えば庭に水を撒いているとして水の出が悪いとします。そんな時、もっと蛇口をひねるか、もしかしたら誰かが踏んでるかも?とかホースが捻じれたり折れ曲がってないか?を疑います。

力が出ないからオリャって感じでより一層踏ん張るか、絞扼されている原因を取り除くかって話です。

そこを無視してトレーニングをしても効果がないばかりか、代償動作祭りで他の部位を故障するかもしれません。

なのでなにが言いたいのかというと鍛える前に整えましょうということが言いたいのです。

肩甲骨はがしという文言を目にすることがあります。

「はがす」というのを「取れちゃう」ととらえると、胸郭から取れちゃうということでそれはもう大怪我ですが、もちろん取れちゃうことをいってるわけではなくて、肩甲骨と胸郭の間にある筋肉をほぐしましょう的な意味だと思います。

そういえば昔ある古武術研究家の大学教授が、肩甲骨を引っぺがして致命傷を与える的なことを格闘技通信でいってました。

細身の方、やわらかい方には比較的手は入れ易いのですが、マッチョや硬い人には手が入れにくかったりします。ゴニョニョ探っているうちにこっちがやられそうです。

やったことがないのでわかりませんが人間の力で引っぺがすのは厳しい気もします。

そんな力がある人は他の技で勝てるでしょう。

話が逸れましたが、肩甲骨と胸郭に付いている筋肉には前鋸筋、大菱形筋、小菱形筋があります。

これらにこわばりがあると肩甲骨の動きが阻害されます。

前鋸筋(ぜんきょきん)

阻害されると何がいけないかというと、例えば腕を動かす時だと肩甲骨も腕の動きを追うように動きます。肩甲骨が腕の土台になってくれてる的な感じです。

肩甲骨の動くところに腕が動くという人もいるかもしれません。

これが肩甲骨が動かずに腕だけ動くと、肩甲骨と腕をつなぐ関節(肩甲上腕関節)に負担がかかるのです。

腕を動かすから当たり前じゃんとも思いがちですが、我々の身体はオートマチックに肩甲骨と上腕骨の位置を合わせてくれてるのです。

ただ、肩甲骨が動かなければ脳から指令が出ていても、動くとこしか動かないということが起こります。

そして、これが繰り返されると痛みが出たりします。

痛みが出たら安静にしていれば痛みはなくなるともいえますが、動かし方が変わってなければまた痛くなる可能性は大です。

動かし方を変えるには、そもそも筋肉が必要なだけ伸びないといけないのでそこを何らかの方法でやわらかくするのです。

そのやわらかくする方法としていわゆる肩甲骨はがしがあります。

ジャンプ力を高めるトレーニングには様々なものがありますが。

忘れてはならないのがジャンプの数だけ着地があるということです。

静的なアライメントが崩れていて動的なアライメントだけ良いということはありません。

着地の姿勢が乱れるということです。

そのような場合はまず静的アライメントをよくするようにします。

静的なアライメントが整ったら次は動的なアライメントに着手します。

動的なアライメントはスクワットで評価できますが、何も負荷がかかってなければ良い動作でも、負荷がかかったら崩れてしまうということが多々あります。

当然競技中のジャンプなら、姿勢が崩れる方向への負荷がたくさんかかります。

そんな中で安全に高く跳び、安全な着地をするためにスクワットという非常にすぐれたトレーニングがあります。

高く飛ぶためにも安全な着地をするためにもスクワットを取り入れてみてはいかがでしょうか。

とはいったものの、スクワットだけでは足りないこともあります。

じゃあ重り担いで跳ぶのはどう?という考えも出てきます。

もちろんそれはそれで効果があります。

ただ着地の衝撃はそれなりです。

ジャンプはするけど着地の衝撃が少ないトレーニングがあります。

夏場のモーグルの選手の様に跳んだ後プールにドボンではありません。

僕の大好きウェイトリフティングです。

ウェイトリフティングは素早くバーベルを引き上げ、バーベルが止まったところをキャッチするのです。

なので上から降ってくるのをキャッチするのではないので実は関節に優しいのです。

しかも競技選手の中で垂直跳びの記録が一番いいのはウェイトリフティングの選手という研究もあります。

普通はバレーボールやバスケットボールな気がすると思いますが。

そりゃ重りを持って垂直方向にいつも足関節、膝関節、股関節を爆発的に動かしているのですから考えてみれば当たり前なのです。

着地の衝撃はない、垂直跳びがすごいってなるとやるっきゃないって気になりませんか?

ウェイトリフティング、気になる方は是非当院へご連絡下さい(^^)/