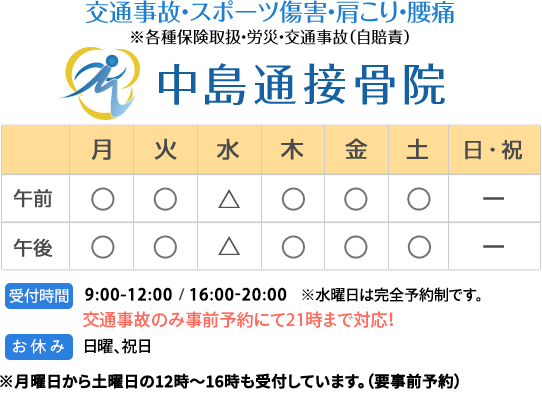

骨盤には30個以上の筋肉が付着しています。しかも片側です。

なので左右で60個以上ということです。そのまんまですが。

この骨盤に付着する筋肉のどれかが硬かったり弱かったりすると姿勢に影響します。

理想はどの筋肉もやわらかくて強いです。

また、膝関節をまたぐ筋肉は骨盤から始まっているものが多いです。

なので骨盤周囲の筋肉を整えることで膝の調子が良くなることは多いです。

よく電車のダイヤで例え話をするのですが、骨盤は名古屋駅、膝関節は一宮駅みたいな。

一宮で駆け込み乗車しても名古屋で事故で止まってる!みたいな。

元が整ってないと末端だけ見ても良くはなりませんよと。

もちろん膝のさらに先、足関節や足部の影響も受けています。

最低上下の関節をみることが必要です。

そこで威力を発揮するのがインソールです。

最初から使った方が早いといえるでしょう。

さらに膝は上半身の影響も受けています。

よく下半身は飛行機、上半身はお客さんに例えられるのですが、お客さんが一方に固まって乗っていたら飛行機はバランスが悪いです。

同じ様に使ってるつもりでも片方だけ痛みが出るのは、何か偏りがあると考えるのが普通です。

それが上半身かもしれないし足かもしれないし骨盤かもしれないし。

骨盤から下に行く筋肉もあれば骨盤から上に行く筋肉もあります。

唯一骨盤をまたいでいるのは大腰筋です。

いつか書くかも。

骨盤だけで語るのはもちろんダメです。

木を見て森を見ずにならないようにしていきたいものです。

「柔よく剛を制す」といいますが。

これには続きがあります。

それは「剛よく柔を断つ」だそうです。

短い選手生活。

最初から両方やるのが良さそうです。

両方というのは筋力を向上させるトレーニングと身体操作を向上させるトレーニングです。

「技は力の中にあり」ともいうし。

力を付けるというと力みにつながるんじゃないかと考える人もいますが、これは逆で、力があるから余裕が出るといえます。

上手くいった場合や、力感がなく技が決まったりすると「力じゃないな」なんて早とちりしがちですが、その前に振り回されてたらなにも決まりません。

力で振り回されないようにしろと言ってるわけでもありません。ただ同じ技量なら力の強い方が勝ちます。

赤ちゃんと相撲をして力む人はいないということです。

もちろん身体を使いこなすトレーニングを別でやるのも必要です。

競技練習がメインであることは当たり前ですが。

いずれも選手生活の最後の方に気づいても時すでに遅しです。

トレーニングの効果はトレーニングをした期間に比例するともいえます。

例えば競技レベルが上がって国際大会で大きな選手と対戦するようになって、体格の差を感じてからトレーニングを始めても、効果が出る頃には引退なんてことも。

またトレーニングにも上手下手があって、よいやり方は一朝一夕で身に付くものではありません。

競技練習と並行して始めからやるのが良いと考えています。

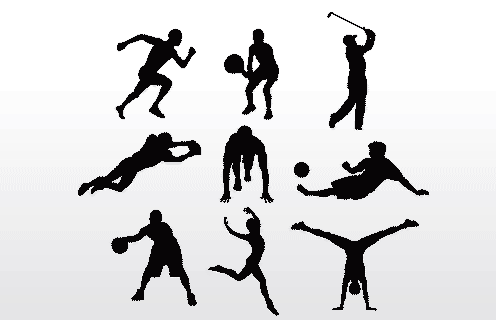

足首の後ろ(アキレス腱の辺り)が痛い場合、それは三角骨障害かもしれません。

大谷翔平選手も一時期苦しめられました。

三角骨とは、距骨後突起部分の本来なら無くてもいい骨のことをいいます。

その出現率は10%前後といわれ、約1/3が片側だけにあるといわれています。

三角骨ができる原因として、

通常は小学生の頃に癒合するものが癒合不全の状態に陥り過剰骨となったもの。

距骨後突起の外側結節が骨折を起こして、偽関節になったものが考えられています。

サッカーやクラシックバレエなど足関節を底屈(足首を伸ばす)するスポーツで多くみられ、足首に負担がかかり徐々に症状が出現するものもあります。

クラシックバレエでは過度に底屈した肢位(ポアント肢位)をとることが多く長拇趾屈筋腱(足の親指を曲げる筋肉)に負担がっかています。この際の挟み込み(インピンジメント)が疼痛の原因と考えられています。アキレス腱周囲炎との鑑別が重要です。

インピンジメントとは関節が動くことによって滑膜などの軟部組織や出っ張った骨などが挟まりこんで痛みを起こすことを言います。

三角骨や距骨後突起などの影響で、底屈時に足首の後ろに疼痛を生じる疾患を総称して足関節後方インピンジメント症候群といいます。

内視鏡を使った治療が行われるようになったことで、骨以外の靭帯や滑膜によるインピンジメント症候群も知られるようになってきました。

ランニングではなることは少ないですが、捻挫などをきっかけとして足首の後ろの痛みが出ることもあります。

検査では底屈強制によって足関節の後ろに痛みを誘発することができます。また三角骨の近くを長拇趾屈筋が走行するため、長拇趾屈筋炎を併発することもあります。

治療はまず保存療法が選択されます。安静にする、スポーツ活動の中止や制限、物理療法を行うなどして炎症を鎮めるようにします。

また痛みの原因となる動きの癖などの修正をします。

接骨院でできるのはここまでで、整形外科でレントゲンを撮ってもらうと距骨後突起部分に過剰骨(三角骨)が見られることもあります。CTではよりはっきりと三角骨の確認が可能です。

局所麻酔薬とステロイド薬の注射をしたり、難治例では三角骨切除術が行われます。最近では鏡視下による切除術が行われます。

12月1日、2日とMa strengthセミナーに参加してきました。

Ma strenngthはManuel BuitragoさんとMa Jianpingさんとで立ち上げた組織です。

お二人の名前のmaとstrengthを合わせてMa Strengthです。

漢字なら馬力。僕なら若力みたいな感じです。

現在のウェイトリフティング競技は軽量級、中量級チャンピオンは中国人で独占されてて、体格では変わりない日本も追い付けていないのが現状です。

それはきっと指導法に違いがあるのではと思い6月にLevel1を受講しました。

そのときむちゃむちゃ感動したのですが今回Level2,3が開催されるということで張り切って参加してきました。

Ma Strengthの中に三大原則、五大要求というものがあります。

まずは三大原則。

1)Equal magnitude

相同作用

2)Simultaneous

同等時間

3)Opposite Directions

反対方向

そして五大要求

1)Close

近

2)Fast

快

3)Low

低

4)Timing

時

5)Stable

穏

これらの考えのもと指導は進められます。

驚くのは日本のエリートリフターの方々が「すげえ」と言いながら感動で目を輝かせていたことです。

6時間の講習の後も居残り練習するくらい納得のいくものであった様です。

もともとスナッチもクリーンもジャークも僕がシャドーでやる裏拳やパンチよりも速いくらいですが、それらがどんどんよくなっていくのを目の当たりにすると指導法というのはホントに大事なんだなぁというのを痛感します。

スポーツの肝はヒップヒンジ、ヒップヒンジに力をつけるウェイトトレーニング、その力を爆発的に発揮する能力を養えるウェイトリフティング。

どれくらい爆発的かって、わかりやすいのは垂直跳び。

1番高く跳ぶのはバレーボールでもなくバスケットボールでもなくウェイトリフティングとされてます。

また肩の屈曲、ハムストリングの柔軟性においては体操の次にウェイトリフティングとされてます。

肩とハムストリングだけでしょと言われそうですが、セミナー中に体幹部の回旋のストレッチをしたときはエリートリフターの方々は僕より圧倒的に軟らかかったです。僕だって軟らかいのにぃ(笑)

というわけで、競技力向上の持ってこいのウェイトリフティング、それを安全に効率よく指導することを学べるMa Strength

各スポーツの競技力向上を目指すアスリートにも超おススメです。

そもそも原理と原則の違いってなんでしょう?

goo辞書によると、

原理

1 事物、事象が依拠する根本法則、基本法則。「てこの原理」「民主主義の原理」

2 哲学で、他のものを規定するが、それ自身は他に依存しない根本的、根源的なもの。

原則

多くの場合に共通に適用される基本的なきまり・法則。「原則から外れる」「原則として部外者の立ち入りを禁止する」

とあります。

原理には例外がなく、原則には例外があるともいえそうです。

過負荷の原理 すでに持っている能力を刺激できる負荷をかける必要があります。楽をしていてはいけませんということです。

可逆性の原理 トレーニングによって得られた効果はトレーニングをやめると失われます。そりゃそうだ。なぜか冬場だけとかしがちです

特異性の原理 トレーニングの効果はトレーニングをした部位や動作にあらわれます。なぜか万能なものがあると思ってしまうことがあります。

全面性の原則 全身をバランスよく鍛える必要があります。

意識性の原則 トレーニングの目的、意味を理解し、これらを意識することで効果があがります。意外とこれができてないです。

漸進性の原則 体力がついてくると同じ負荷、回数等でやっても効果があらわれなくなります。徐々に負荷を高める、回数等を増やすなどしましょう。しんどいですが。

個別性の原則 その人それぞれの能力に合わせる必要があります。部活等だと難しいですが大切です。

反復性の原則 1回だけではなく、繰り返し行う必要があります。

これらを常に頭においてトレーニングに励みましょう。

昨日は弘田雄士さんの「超実践的プログラム作成塾」に参加してきました。

弘田さんは現在タチリュウコンディショニングジムのディレクターや清水建設ブルーシャークスのコンディショニングコーチなど幅広く活躍されている方です。

セミナーは参加者同士でディスカッションしたり、様々なバックグラウンドがあるなかでいろいろな意見を聞くことができ大いに勉強になりました。

スイマーを例に検討した際も僕の友達達は大体同じプログラムを組む傾向にあったのですが、他のグループでもなるほどと思える案がでたりと、偏ったお付き合いでもいけないなと思った次第です(笑)

評価は素材、プログラムは調理法といった話があり、簡単に言えばいかすもころすもトレーナー次第のところがあるなと。

僕が高級な食材で料理を作ってもなんでもまずくなると思うし、料理家が一工夫すると安い素材でもおいしくなっちゃうことがあるように。

トレーニングを処方する人は責任重大です。

もちろん選手も調理法を考えられるといいですが、あれもこれも大変なので専門家に相談するのがよいでしょう。

アキレス腱炎は、アキレス腱部の疼痛性疾患で、多くはランニングやジャンプを繰り返すスポーツ選手にみられます。

腱自体の炎症であるアキレス腱炎と腱傍組織(paratenon)などの炎症であるアキレス腱周囲炎がありますが、明確に区別するのは難しいです。

一般に足関節の背屈による伸長と、筋肉の収縮力などで発症します。

発症機転によりいくつかのバリエーションがみられます。

ランニングやジャンプでの遠心性収縮時の伸長ストレスや回旋ストレスが主な原因となりますが、靴や路面などの環境要因も関与します。

下腿三頭筋からアキレス腱の柔軟性をみることが重要で、回内足はアキレス腱への回旋ストレスが強くなるので足部のアライメントのチェックも必要です。

アキレス腱の内側に発生する人は、支持脚がトーアウトしているとアキレス腱内側部の伸長ストレスに加えて回旋ストレスがかかります。これは路面の傾斜や靴の踵部の内側の減りによる傾きで、踵骨が回内を強制されたときにも同じような状態になります

アキレス腱外側部の痛みはほぼ上記の反対ですが、方向転換では前述同様の状態でも踵骨が回外していたときその力はアキレス腱外側部への伸長ストレスを増大することに注意しなければなりません。

治療法としてはまず運動を休止します。

疼痛が激しい場合は松葉杖の使用などで患部の負担を軽減し、炎症に対してアイシングを行います。

下腿三頭筋のストレッチングは、膝関節を伸展位と屈曲位で行うことで、腓腹筋とヒラメ筋のストレッチングを効果的に行います。

疼痛が改善すれば、弾性バンドなどの抵抗運動から下腿三頭筋の筋力強化を開始し、カーフレイズまで行えるようにします。

走行開始時には、インソールにヒールパッドを入れて踵部を補高し、アキレス腱の緊張を緩和する方法もありますが、筋を短縮させていることになるので慎重に行う必要があります。

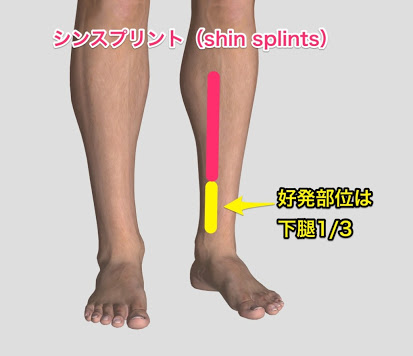

脛の内側の痛みにシンスプリントというものがあります。

シンスプリントは運動時や運動後に下腿内側下1/3にみられる疼痛性疾患で、「脛骨疲労性骨膜炎・過労性脛部痛」ともいわれ、ランニングやジャンプ動作の多いスポーツで多くみられます。

その病態については骨膜炎、筋膜炎、過労性骨障害がいわれており、特定されていませんが、overuseに起因することには異論がありません。急激にトレーニング量を増やした際に生じることが多いです。

素人病なんて言ってる人もいました。もちろん違いますが。

後脛骨筋・長趾屈筋などは脛骨後内側面から起始し、立脚期に足関節が背屈・回内し、足アーチが低下する際に足部を安定させます。そのため走行時に牽引ストレスを受け起始部に炎症を引き起こします。これがシンスプリントの原因とも考えらています。

アライメント異常との関係が強く、後足部の過回内で発症するタイプと、過回外で発症するタイプの2種類に大別されます。

発症要因の1つと考えられる足関節の背屈制限の評価が必要で、背屈制限のため脛骨の内側に負担をかけていることもあります。また筋力低下は走行時の衝撃緩衝作用を低下させる可能性があるので、腓骨筋や後脛骨筋などアーチをサポートする筋をチェックします。

また硬い路面、すり減った靴など練習環境も発症要因となるので、練習環境も確認する必要があります。

痛みが強い場合はランニング・ジャンプ動作などは中止して、自転車や水中運動などで患部に負担がかからないようにして体力の低下を最小限にするように努めます。安静時期であっても患部外のトレーニングは積極的に行います。

シンスプリントを起こすアスリートはknee‐inの姿勢をとることが多く、特に股関節伸展・外転筋群のトレーニングが重要です。

急性期を過ぎたら、下腿後面の筋を中心にストレッチングを行います。下腿や股関節外転筋の筋力強化も行います。後脛骨筋は足部アーチを保持するもっとも重要な筋とされています。

運動を再開する際には回内足、回外足、足アーチの低下に対してインソールも考慮します。復帰の目途は通常、トレーニング量の減少後1~2週ですが、重症化すると3ヶ月以上かかるケースもあるので運動開始を誤らない必要があります。

最初からインソールを入れておくのがいいでしょう。

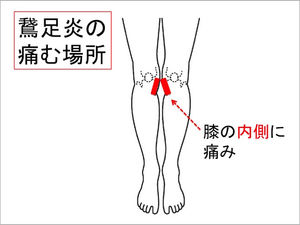

膝の内側の痛みに「鵞足炎(がそくえん)」というものがあります。

鵞足炎はランニングを主体とした反復する膝の屈伸による鵞足部での摩擦障害と考えられています。

変形性膝関節症に併発していることも多いです。

膝関節を曲げる筋である半腱様筋、薄筋および縫工筋の脛骨付着部は、脛骨粗面の内側に腱が扇状に広がり脛骨骨膜に移行し、この部分が鵞足(がそく)と呼ばれています。これらの筋は膝関節の屈曲・内旋作用があり、ランニング動作では遠心性収縮による減速機能を担うため強力な力が鵞足部に加わります。

ランニング動作で筋の付着部周囲に炎症が生じると、膝関節の内側の膝窩部関節裂激から半腱様筋などの付着部である鵞足に腫脹、圧痛が出ます。関節裂激付近にも痛があるため、内側半月板後節の障害との鑑別が必要な症例もあります。

疼痛は荷重位で下腿外旋での屈伸動作で誘発され、下腿内旋での屈伸動作において軽減します。

knee-in to outを主体としたアライメント異常の存在が疼痛発生因子を増幅させ、疼痛が長期にわたり残存する原因と考えられています。

アライメント異常の影響が強い症例では、インソールを使うことが治療期間の短縮につながります。

最初からインソールを使っておくのがいいです。

あわせて正しいウエイトトレーニング、ムーヴメントトレーニングをするといいです。

膝の下が痛いとき、オスグッド‐シュラッター病というものがあります。

オスグッド‐シュラッター病は膝蓋腱付着部の脛骨粗面の骨端炎で、スポーツを行っている中学生や高校生の男子(特にジャンプを多用するもの)に多く、接骨院でもよくみる疾患の一つです。

発症原因として、成長期に膝脛骨粗面に働く牽引力が脛骨粗面部の骨端軟骨に骨化障害を起こすものと考えられています。1903年にOsgoodさんとSchlatterさんにより報告されました。

症状は脛骨粗面の膝蓋腱付着部に一致して圧痛があり、脛骨粗面部の膨隆がみられます。ランニングやジャンプ、階段の昇降など、大腿四頭筋を収縮させ膝蓋腱に牽引力が働く動作で痛みが出ます。また正座を行うと脛骨粗面が圧迫されて痛みが出ます。

脛骨粗面の軟骨には1~2個の骨化核が出現し成長し、その後脛骨上端の骨端核と癒合します。この部の骨端線が癒合するのは18歳ごろであり、このころに症状も消失することがほとんどです。たまに脛骨粗面の隆起が残存するものがあります。

保存的治療で十分で、手術になるのはまれです。

発症時期は成長期に限定的で、運動を行いながらでも裂離骨片の癒合が得られることがほとんどです。治療開始時に筋の柔軟性が低下していた人ほど運動療法による効果が高いです。カタくて得することはほとんどありません(涙)。。。柔軟性が高ければならないってものでもないですが。

治療の主体は脛骨粗面に加えられる牽引力を減少させることで、ひとまず膝の屈伸運動や激しいスポーツは中止します。

サポーターや膝蓋腱の圧迫バンドも安静にするために効果があります。

大腿四頭筋の柔軟性の改善により、早期のスポーツ復帰が可能となることが多いですが、大腿四頭筋の柔軟性が改善したにもかかわらず疼痛が残存する場合には、股関節や足関節がカタくて膝関節屈曲トルクを増大させていることもあるため、あわせてみておくことが必要です。

正しい動作(ヒップヒンジ等)で膝の前面にかかる負担を軽減させることが大切です。柔軟性が高いのに症状が強い人は動作に問題があるのかもしれません。インソールで動作を誘導するのも効果があります。

インソールとウエイトトレーニングは障害予防にめちゃめちゃいいです。