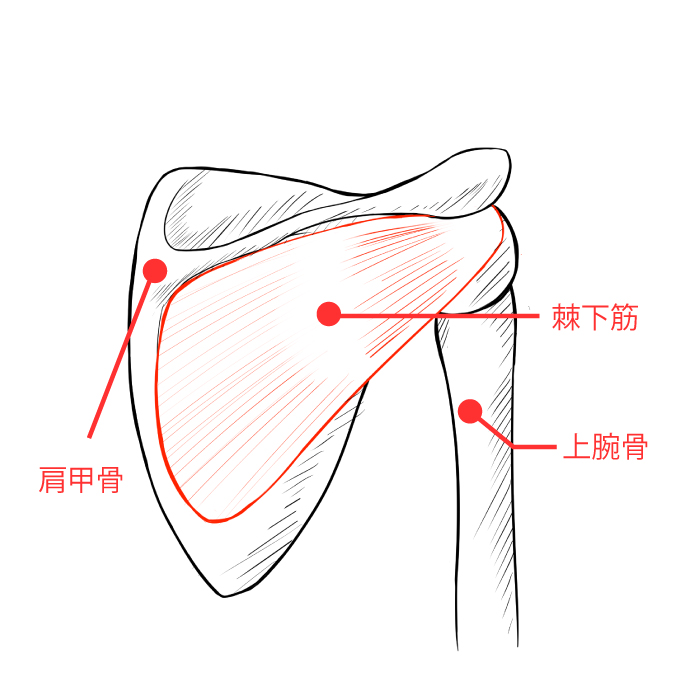

棘下筋(きょくかきん)は、その支配神経である肩甲上神経の解剖学的特徴から、野球の投球、バレーボールのアタック動作などで負担がかかるため萎縮しやすい筋です。

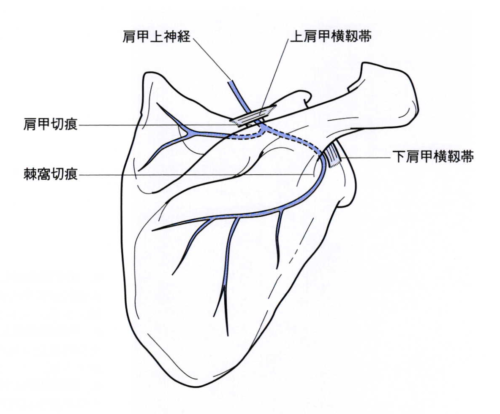

棘下筋の支配神経の肩甲上神経は、第5・6神経神経根より形成される上神経幹から分かれ、肩甲切痕を通過した後,棘上筋への運動枝と肩関節への関節枝を分枝し、棘窩切痕で内側に向きを変え棘下筋に運動枝を分布しています。

この肩甲切痕と棘窩切痕の2箇所が絞扼の好発部位です。

小中学生の投球障害肩の中にも、棘下筋の筋力低下や筋委縮が生じている例があります。これらの棘下筋の機能不全は肩甲上腕関節の安定性に影響します。リリース時の肩関節には体重の1.5倍ほどの牽引力がかかっているそうですから。筋が萎縮していては安定させられるはずもありません。棘下筋の萎縮を早期に発見することがその他の余計な障害を防ぐともいえます。

他のスポーツ障害同様、フォーム指導、外旋筋力強化などの予防及び棘下筋テストなどによる早期発見が重要です。

ただそのフォーム指導もその選手が指導の通りにできるとは限らないのが世の常でして。

できない理由や負担をかける理由が股関節の内旋制限にあることも多いのです。

投球やアタックのように肩関節外転外旋位から内転内旋位への運動は、肩甲骨も胸壁に対して前外方へ回旋するので肩甲上神経が肩甲切痕部や棘窩切痕で伸ばされることで損傷されます。

また、加速された上肢の減速ためにフォロースルー時に遠心性収縮を強いられることが棘下筋損傷の理由としてあげられます。

その負担を軽減するには、非投球側の股関節内旋可動域がフォロースルー時の上肢の減速に必要です。股関節が硬くていいことはないということですね。

仰向けに寝て、内股になる感じで親指を床につけてみると左右差をみることができます。

お尻のストレッチングで改善されることが多いです。

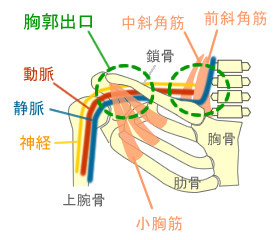

胸郭出口症候群は、腕神経叢の圧迫あるいは牽引による神経・血管症状を主体とする疾患です。

胸郭出口症候群は解剖学的な異常からなる場合と、機能的な障害からなる場合があります。解剖学的な異常による場合は、徒手療法では効果が得られることは少なく、手術が選択されることが多いです。

機能的な障害により症状が出ている場合の多くは、普段の姿勢・スポーツ動作などの影響で出ることが多いので、筋のリラクセーションや運動療法などにより改善を目指します。

競技選手においては神経・血管症状があるということは当然パフォーマンスにも影響してくるので、早期の発見が重要です。

胸郭出口症候群の牽引型の肩甲骨は、外転・下方回旋位にあり、僧帽筋中部線維・下部線維の機能不全状態の、いわゆるなで肩の人に多くみられます。

牽引型の特徴は、荷物を持つとより症状が悪化することです。これは、肩甲骨を内転位に保つことができればラクになります。このことから装具療法も有効な治療法の一つですが、装具に頼れば筋肉は弱くなっていくので装具と併用するのが良いでしょう。運動療法では、肩甲骨の位置異常を変えるための筋のリラクセーションや僧帽筋中部・下部線維の筋力訓練をします。

牽引型の場合は腕神経叢の牽引ストレスを減らすことが重要です。

野球をやっている人にも胸郭出口症候群はみられます。

その前に肘や肩の不調を訴えて来院することが多いのですが、肩肘の痛みは当然局所が傷んでいるのですが、機能的にみていくと根っこの部分の肩甲骨の位置異常・機能不全が多くみられるのです。

肩甲帯の機能を支配する腕神経叢について書いていきます。

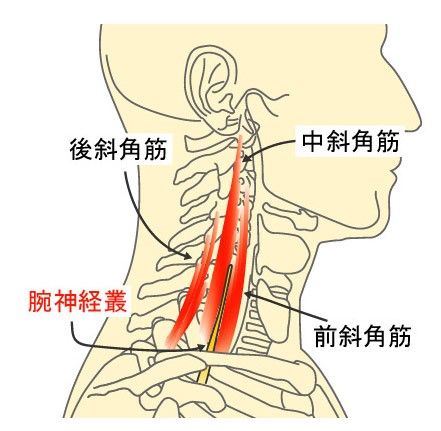

腕神経叢は、C5~Th1までの神経根が椎間孔を出た後、頚の筋の間、鎖骨と肋骨の間、小胸筋の下を通って手にいきます。腕神経叢がこの部位で、神経、動・静脈が絞扼された状態を胸郭出口症候群といいます。

最初に腕神経叢絞扼がされる部位が斜角筋隙で、前壁が前斜角筋、後壁が中斜角筋で構成されています。

よくあるのが、パソコンの使用時などの不良姿勢で前斜角筋と中斜角筋の緊張が高くなると、前壁と後壁の間は狭くなります。斜角筋は第一肋骨にも付着しているので、第一肋骨が引き上げられることでさらに斜角筋隙は狭くなり腕神経叢が圧迫されます。

ここで腕神経叢が圧迫された状態を斜角筋症候群といいます。

鎖骨下動脈も斜角間隙を通過しますが、鎖骨下静脈は前斜角筋の前を通過するので鎖骨下静脈は圧迫されません。

次の絞扼部位は肋鎖間隙で、斜角筋隙を通過した腕神経叢と鎖骨下動脈は、上が鎖骨、下が第一肋骨で構成された骨性のトンネルを通過します。。また、斜角筋隙を通過しなかった鎖骨下静脈も、肋鎖間隙は通過します。

なで肩姿勢のように鎖骨が下制した状態では、トンネルが狭くなり、腕神経叢と鎖骨下動・静脈は圧迫されます。

腕を上げて鎖骨が回旋した場合は、トンネルの前壁を構成する肋鎖靭帯も後ろに移動するのでさらにトンネルは狭くなり、腕神経叢と鎖骨下動・静脈は圧迫されます。

このトンネルで絞扼された状態を肋鎖症候群といいます。

最後の絞扼部位が小胸筋下間隙です。このトンネルは、上が烏口突起に付着する小胸筋で構成され、下が烏口鎖骨靭帯で構成される線維性トンネルです。

肩関節を外転させると、腕神経叢と鎖骨下動・静脈はこのトンネルを支点に向きが変わります。そのとき、腕神経叢と鎖骨下動・静脈に小胸筋が支点となり負荷がかかります。このように、肩関節を外転することで腕神経叢の絞扼が生じる症候群を過外転症候群といいます

胸郭出口症候群は、大人だけのものではなく小学生でもなることがあります。

大人子ども関係なく、野球をやっている人には投球側の肩甲骨の位置異常が多くみられます。これについては僕もいろいろ話を聞いてきましたが、頸反射を使うことにより頸部の筋の緊張が高くなり絞扼が起きて肩甲骨の動きを支配する筋の機能が落ちるのではないかと思っています。

今までどんな話があったかというと、ピッチャーは非投球側でバッグを持つから投球側の腹斜筋によって側屈がおきて肩甲骨の位置が下がっている説、投球時の身体を捻るのが外腹斜筋の作用で外腹斜筋と前鋸筋は筋連結があるから引っ張られて肩甲骨が下がる。などですが、斜角筋の緊張を落とすと肩甲骨の位置が上がってくることが多いので斜角筋っぽいです。もちろん他にもありますが。

なのでそれらの可能性を考慮しながら評価を進めていきます。

肘痛、肩痛が出たら胸郭出口症候群の可能性を初めから考えた方がいいかもしれません。

なぜなら肩肘の障害は肩甲骨の位置の異常に起因するものが少なくないからです。スポーツ活動時の肩痛・肘痛を主訴に受診した約15%に胸郭出口症候群があったとするデータもあります。

上手な子ほど頸部の伸張反射を活用しています。と同時に頸部の筋の緊張も高くなりやすいといえます。

日ごろから頚回り、肩甲骨周りのケアをしておきたいものです。

離断性骨軟骨炎は成長期に起こる野球肘の一つです。

投球動作のコッキング~加速期にかけて生じる肘関節外反ストレスと腕橈関節の回旋ストレスによる圧迫剪断力がおもな原因です。野球では上腕骨小頭部の前方部に発生が最も多く、体操選手だと上腕骨小頭部の下部に多いです。これはストレスがかかる肢位が違うために起こります。

軟骨の摩耗、亀裂、剥離、欠損と進行していき、肘関節の曲げ伸ばしがしにくくなったり、関節遊離体(ネズミ)によるロッキングが起こることもあります。

様々な原因が考えられていますが、栄養障害、内分泌異常などの内的要因に投球時の繰り返されるストレスといった外的要因が加わって発生するという説が有力です。

サッカーでもみられるので、もはやなんなのさの様相を呈しています。

嫌煙家の僕としては受動喫煙が原因説を支持していますが、まぁこれも含めてということでしょう。

発育の個人差もありますが、一般的には10~11歳頃に多くみられます。

最初は内側側副靭帯の損傷から始まり、外反制動性が弱い状態で投球を継続していると、腕撓関節の関節面に強い圧縮とせん断荷力が加わり離断性骨軟骨炎を発症します。

いきなり外側型の野球肘を発症することはなく、まず内側の損傷があり、その後、不安定性のため外側型を発症していくということです。

肘外側の圧痛や腫脹がみられます。レントゲンでは肘関節4方向から撮影して正面像ではとらえられない病変を探しますが、軟骨障害はレントゲンで変化が認められる状態だとすでに進行期なので、超音波画像観察装置を用いて早期に軟骨の状態を把握することが重要です。

野球肘のガンとおっしゃる先生もいて、要は、なりたてに気づくことは少なく痛みが出たときはかなり進行しているということです。

病期の把握は治療上特に重要で、レントゲンでは病期を透亮期,分離期、遊離期の三期に分類します。

スポーツだけでなく、日常生活に支障をきたすこともあることを考慮すると、離断性骨軟骨炎の早期発見・早期治療が重要になります。

透亮期では投球禁止やシーネでの固定も有効ですが、分離期、遊離期、3ヶ月以上の安静治療にて良くならない場合は手術を考慮します。

固定を外した後は上腕骨小頭関節面にストレスを加えないことと、生理的な関節運動を心掛けながら軟部組織の拘縮、関節可動域の訓練をしていきます。

野球肘は、投球に伴う肘関節の外反負荷の増強が関与していて、これには内側側副靭帯の損傷、内側側副靭帯の緩さ、付着部の延長などにより外反負荷を制動する組織が破綻しているために痛みがでます。

これらを運動療法で修復することは不可能ですが、内側側副靭帯と同じく上腕骨内側上顆から起始する筋群の筋力強化を実施することで外反制動作用を得ることができると考えられます。

内側上顆には、長掌筋、橈側手根屈筋、円回内筋、尺側手根屈筋、浅指屈筋の5つの筋があります。これらの筋は共通の起始腱をもち、筋力強化をすることが野球肘の運動療法では重要となります。

投球フォーム指導では、アクセレレーションにおける肘下がりなど、過度な外旋ストレスで上腕骨小頭・橈骨頭に圧迫ストレスが加わらないよう指導します。

ただ肘へのストレスはボールの速さに比例していて、草野球のおっさんの全力の100km/時とプロ野球選手の軽く投げた130km/時だとおっさんの方が負担が少ないのです。意外ですが。

肘は治りやすいけど再発しやすいといえます。

投げられるようになることを治ったとするならば割と早く復帰できるともいえますが、緩さを残していたりとか、付着部の延長により外反制動性が損なわれた状態で投げ続けると外側型の野球肘(離散性骨軟骨炎)へと進行していきます。

しっかり治しましょうだし、そもそも傷めないようにしましょうなんですが、傷めたくてやる人もいないわけで。

予防としては全力投球するなです。

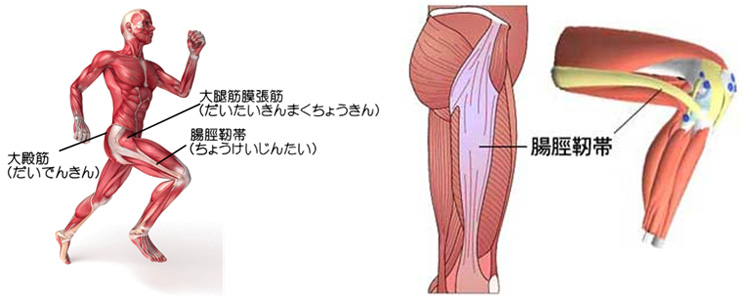

腸脛靭帯炎はランニングをする人に多いスポーツ障害であり、腸脛靭帯と大腿骨外側上顆との間で摩擦が起こり、腸脛靭帯・その深層の滑液包に炎症を起こす疾患であると考えられています。

滑液包なんてないという報告もあるのですが、僕ではわからないし、選手にはそれほど重要なことでもないのですが、脂肪体の炎症と考える報告もあるそうです。

腸脛靭帯は大腿外側を被う筋膜が肥厚した部分で、靭帯という名前はついているものの他の靭帯とは違います。下腿の外旋により弛緩し、内旋により緊張します。また膝関節伸展・内反ストレスによる外側関節烈隙が開くのを制動し、lateral thrust(外側への動揺性)に対する動的安定機構として作用します。なので横方向への動揺が大きい歩き方をしている人の腸脛靭帯は緊張が高かったりします。

腸脛靭帯炎の発症には腸脛靭帯自体の緊張の高さが関与します。

腸脛靭帯の緊張に関する機能的な要因としては、アライメントに異常があるために起こる緊張があります。これに対してはインソールによるアライメント修正が手っ取り早いです。

足部のアライメントで考えた場合、回外足では足関節は内反位となるため足関節内反筋群が過緊張の状態になります。そのためknee-out toe-inのパターンが多くみられます。また、荷重が外側にかかる傾向にあるため、側方への動揺性を制御するために大腿筋膜張筋が過剰に働き、結果緊張が高くなり痛みが生じやすくなります。

腸脛靭帯は膝の進展屈曲に伴って前後に移動します。その時の摩擦で起こるのです。膝関節を伸ばすと腸脛靭帯は外側上顆の前方に位置し、膝を曲げるにつれて、腸脛靭帯は外側上顆を乗り越えながら後方へ移動していきます。腸脛靭帯は股関節の内転により緊張し、外転により弛緩します。ざっくり言うと脚を閉じているときの方が緊張がたかくなります。また膝関節を伸ばすと後方部は緊張し、前方部は弛緩します。

ランニング動作では、膝は屈曲位で接地した後、衝撃を緩衝するためにさらに膝が曲がります。その後、膝伸展運動により、重心を持ち上げ、足が離れる直前から膝が曲がり始め、足を振り上げます。その後、足を振り出し足が再び地面に接地します。このように、1ランニング周期中に2度膝の曲げ伸ばしがが行われます。そのため、ランニングで膝の曲げ伸ばしが繰り返されることによって、腸脛靭帯と大腿骨外側上顆の間に大きな圧縮力・摩擦力が生じることになります。

自転車競技でも膝は繰り返し曲げ伸ばしされるので負担がかかってなくはないですが、側方への制動をする必要はランニングほどでもなく、痛くなった場合は普段の姿勢・動きを見直すとよいでしょう。

大腿筋膜張筋と筋連結がある外側広筋は、大腿外側部を広く覆い大腿筋膜に覆われています。腸脛靭帯の緊張が高くなれば、大腿筋膜の緊張も高くなり、それにともなって外側広筋の緊張も高くなります。

なので筋連結を考慮したコンディショニングをする必要があります。

また筋緊張を起こさせないために正しいフォームを身につける、そのための静的・動的アライメントの改善、そのためのインソールとオチはインソールということでした。

足首の後ろ(アキレス腱の辺り)が痛い場合、それは三角骨障害かもしれません。

大谷翔平選手も一時期苦しめられました。

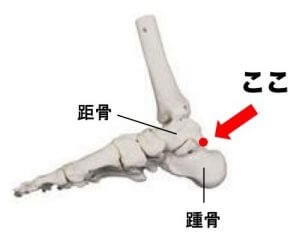

三角骨とは、距骨後突起部分の本来なら無くてもいい骨のことをいいます。

その出現率は10%前後といわれ、約1/3が片側だけにあるといわれています。

三角骨ができる原因として、

通常は小学生の頃に癒合するものが癒合不全の状態に陥り過剰骨となったもの。

距骨後突起の外側結節が骨折を起こして、偽関節になったものが考えられています。

サッカーやクラシックバレエなど足関節を底屈(足首を伸ばす)するスポーツで多くみられ、足首に負担がかかり徐々に症状が出現するものもあります。

クラシックバレエでは過度に底屈した肢位(ポアント肢位)をとることが多く長拇趾屈筋腱(足の親指を曲げる筋肉)に負担がっかています。この際の挟み込み(インピンジメント)が疼痛の原因と考えられています。アキレス腱周囲炎との鑑別が重要です。

インピンジメントとは関節が動くことによって滑膜などの軟部組織や出っ張った骨などが挟まりこんで痛みを起こすことを言います。

三角骨や距骨後突起などの影響で、底屈時に足首の後ろに疼痛を生じる疾患を総称して足関節後方インピンジメント症候群といいます。

内視鏡を使った治療が行われるようになったことで、骨以外の靭帯や滑膜によるインピンジメント症候群も知られるようになってきました。

ランニングではなることは少ないですが、捻挫などをきっかけとして足首の後ろの痛みが出ることもあります。

検査では底屈強制によって足関節の後ろに痛みを誘発することができます。また三角骨の近くを長拇趾屈筋が走行するため、長拇趾屈筋炎を併発することもあります。

治療はまず保存療法が選択されます。安静にする、スポーツ活動の中止や制限、物理療法を行うなどして炎症を鎮めるようにします。

また痛みの原因となる動きの癖などの修正をします。

接骨院でできるのはここまでで、整形外科でレントゲンを撮ってもらうと距骨後突起部分に過剰骨(三角骨)が見られることもあります。CTではよりはっきりと三角骨の確認が可能です。

局所麻酔薬とステロイド薬の注射をしたり、難治例では三角骨切除術が行われます。最近では鏡視下による切除術が行われます。

アキレス腱炎は、アキレス腱部の疼痛性疾患で、多くはランニングやジャンプを繰り返すスポーツ選手にみられます。

腱自体の炎症であるアキレス腱炎と腱傍組織(paratenon)などの炎症であるアキレス腱周囲炎がありますが、明確に区別するのは難しいです。

一般に足関節の背屈による伸長と、筋肉の収縮力などで発症します。

発症機転によりいくつかのバリエーションがみられます。

ランニングやジャンプでの遠心性収縮時の伸長ストレスや回旋ストレスが主な原因となりますが、靴や路面などの環境要因も関与します。

下腿三頭筋からアキレス腱の柔軟性をみることが重要で、回内足はアキレス腱への回旋ストレスが強くなるので足部のアライメントのチェックも必要です。

アキレス腱の内側に発生する人は、支持脚がトーアウトしているとアキレス腱内側部の伸長ストレスに加えて回旋ストレスがかかります。これは路面の傾斜や靴の踵部の内側の減りによる傾きで、踵骨が回内を強制されたときにも同じような状態になります

アキレス腱外側部の痛みはほぼ上記の反対ですが、方向転換では前述同様の状態でも踵骨が回外していたときその力はアキレス腱外側部への伸長ストレスを増大することに注意しなければなりません。

治療法としてはまず運動を休止します。

疼痛が激しい場合は松葉杖の使用などで患部の負担を軽減し、炎症に対してアイシングを行います。

下腿三頭筋のストレッチングは、膝関節を伸展位と屈曲位で行うことで、腓腹筋とヒラメ筋のストレッチングを効果的に行います。

疼痛が改善すれば、弾性バンドなどの抵抗運動から下腿三頭筋の筋力強化を開始し、カーフレイズまで行えるようにします。

走行開始時には、インソールにヒールパッドを入れて踵部を補高し、アキレス腱の緊張を緩和する方法もありますが、筋を短縮させていることになるので慎重に行う必要があります。

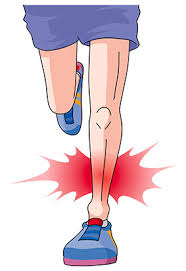

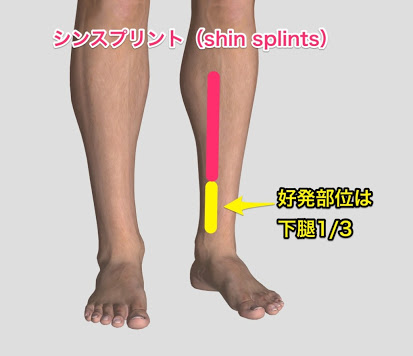

脛の内側の痛みにシンスプリントというものがあります。

シンスプリントは運動時や運動後に下腿内側下1/3にみられる疼痛性疾患で、「脛骨疲労性骨膜炎・過労性脛部痛」ともいわれ、ランニングやジャンプ動作の多いスポーツで多くみられます。

その病態については骨膜炎、筋膜炎、過労性骨障害がいわれており、特定されていませんが、overuseに起因することには異論がありません。急激にトレーニング量を増やした際に生じることが多いです。

素人病なんて言ってる人もいました。もちろん違いますが。

後脛骨筋・長趾屈筋などは脛骨後内側面から起始し、立脚期に足関節が背屈・回内し、足アーチが低下する際に足部を安定させます。そのため走行時に牽引ストレスを受け起始部に炎症を引き起こします。これがシンスプリントの原因とも考えらています。

アライメント異常との関係が強く、後足部の過回内で発症するタイプと、過回外で発症するタイプの2種類に大別されます。

発症要因の1つと考えられる足関節の背屈制限の評価が必要で、背屈制限のため脛骨の内側に負担をかけていることもあります。また筋力低下は走行時の衝撃緩衝作用を低下させる可能性があるので、腓骨筋や後脛骨筋などアーチをサポートする筋をチェックします。

また硬い路面、すり減った靴など練習環境も発症要因となるので、練習環境も確認する必要があります。

痛みが強い場合はランニング・ジャンプ動作などは中止して、自転車や水中運動などで患部に負担がかからないようにして体力の低下を最小限にするように努めます。安静時期であっても患部外のトレーニングは積極的に行います。

シンスプリントを起こすアスリートはknee‐inの姿勢をとることが多く、特に股関節伸展・外転筋群のトレーニングが重要です。

急性期を過ぎたら、下腿後面の筋を中心にストレッチングを行います。下腿や股関節外転筋の筋力強化も行います。後脛骨筋は足部アーチを保持するもっとも重要な筋とされています。

運動を再開する際には回内足、回外足、足アーチの低下に対してインソールも考慮します。復帰の目途は通常、トレーニング量の減少後1~2週ですが、重症化すると3ヶ月以上かかるケースもあるので運動開始を誤らない必要があります。

最初からインソールを入れておくのがいいでしょう。

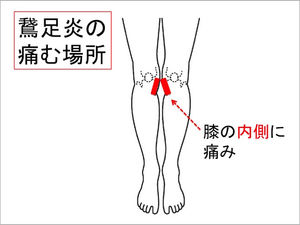

膝の内側の痛みに「鵞足炎(がそくえん)」というものがあります。

鵞足炎はランニングを主体とした反復する膝の屈伸による鵞足部での摩擦障害と考えられています。

変形性膝関節症に併発していることも多いです。

膝関節を曲げる筋である半腱様筋、薄筋および縫工筋の脛骨付着部は、脛骨粗面の内側に腱が扇状に広がり脛骨骨膜に移行し、この部分が鵞足(がそく)と呼ばれています。これらの筋は膝関節の屈曲・内旋作用があり、ランニング動作では遠心性収縮による減速機能を担うため強力な力が鵞足部に加わります。

ランニング動作で筋の付着部周囲に炎症が生じると、膝関節の内側の膝窩部関節裂激から半腱様筋などの付着部である鵞足に腫脹、圧痛が出ます。関節裂激付近にも痛があるため、内側半月板後節の障害との鑑別が必要な症例もあります。

疼痛は荷重位で下腿外旋での屈伸動作で誘発され、下腿内旋での屈伸動作において軽減します。

knee-in to outを主体としたアライメント異常の存在が疼痛発生因子を増幅させ、疼痛が長期にわたり残存する原因と考えられています。

アライメント異常の影響が強い症例では、インソールを使うことが治療期間の短縮につながります。

最初からインソールを使っておくのがいいです。

あわせて正しいウエイトトレーニング、ムーヴメントトレーニングをするといいです。

膝の下が痛いとき、オスグッド‐シュラッター病というものがあります。

オスグッド‐シュラッター病は膝蓋腱付着部の脛骨粗面の骨端炎で、スポーツを行っている中学生や高校生の男子(特にジャンプを多用するもの)に多く、接骨院でもよくみる疾患の一つです。

発症原因として、成長期に膝脛骨粗面に働く牽引力が脛骨粗面部の骨端軟骨に骨化障害を起こすものと考えられています。1903年にOsgoodさんとSchlatterさんにより報告されました。

症状は脛骨粗面の膝蓋腱付着部に一致して圧痛があり、脛骨粗面部の膨隆がみられます。ランニングやジャンプ、階段の昇降など、大腿四頭筋を収縮させ膝蓋腱に牽引力が働く動作で痛みが出ます。また正座を行うと脛骨粗面が圧迫されて痛みが出ます。

脛骨粗面の軟骨には1~2個の骨化核が出現し成長し、その後脛骨上端の骨端核と癒合します。この部の骨端線が癒合するのは18歳ごろであり、このころに症状も消失することがほとんどです。たまに脛骨粗面の隆起が残存するものがあります。

保存的治療で十分で、手術になるのはまれです。

発症時期は成長期に限定的で、運動を行いながらでも裂離骨片の癒合が得られることがほとんどです。治療開始時に筋の柔軟性が低下していた人ほど運動療法による効果が高いです。カタくて得することはほとんどありません(涙)。。。柔軟性が高ければならないってものでもないですが。

治療の主体は脛骨粗面に加えられる牽引力を減少させることで、ひとまず膝の屈伸運動や激しいスポーツは中止します。

サポーターや膝蓋腱の圧迫バンドも安静にするために効果があります。

大腿四頭筋の柔軟性の改善により、早期のスポーツ復帰が可能となることが多いですが、大腿四頭筋の柔軟性が改善したにもかかわらず疼痛が残存する場合には、股関節や足関節がカタくて膝関節屈曲トルクを増大させていることもあるため、あわせてみておくことが必要です。

正しい動作(ヒップヒンジ等)で膝の前面にかかる負担を軽減させることが大切です。柔軟性が高いのに症状が強い人は動作に問題があるのかもしれません。インソールで動作を誘導するのも効果があります。

インソールとウエイトトレーニングは障害予防にめちゃめちゃいいです。

下駄骨折は、段差を踏み外したりして足首を捻った際に、足の甲の骨の第五中足骨が筋肉(短腓骨筋)の牽引力と捻転力により骨折するものをいいます。

名前の由来は、昔下駄を履いてる時によく起こった骨折だからだそうです。

今だとハイヒールを履いて歩くのも注意が必要です。

スポーツ活動中だとジャンプの着地の際に起こることが多いです。

正式には第5中足骨基部骨折といいます。

受傷直後から足の強い痛みと腫れがでますが、捻挫と間違えて骨折が見逃されることもあります。

特に小指側が痛くなり、基本的には足を付いて歩けなくなることが多いです。

通常4~6週間ギプスシーネ固定しますが、ズレが大きいときは手術になることもあります。

スポーツへの完全復帰には3か月位かかることが多いです。

固定期間中に筋力が落ちるので、リハビリ期間中にしっかり足首廻りの筋力訓練をする必要があります。

また筋力だけ強くなっても動作が変わってなければ再受傷のおそれもあるので、動作の改善も必須です。